systemctl ってのは Linux の新しいシステムの systemd 由来のコマンドですね(この辺りの言い回し、正しくないかも;-)。

つい最近になって CentOS7 を利用し始めたので /etc/init.d/hoge restart とかできなくなって驚いていたんですけども。

じゃぁ、/etc/init.d/ の下にあったのはどこに行ったのだ? と思い調べてみると /usr/lib/systemd/system/*.service というのがそのようですね。このファイルを利用して systemctl が start/stop をやってくれる。と、いうことのようです。

Linux のシェルは基本的に bash なので以下のファイルをダウンロードしてきて /etc/bash_completion.d/ の中に入れてあげると TAB キーで補完してくれるので幸せになれるようです。 bash 用の systemctl 補完用スクリプトですね。

https://raw.githubusercontent.com/terralinux/systemd/master/src/systemctl-bash-completion.sh

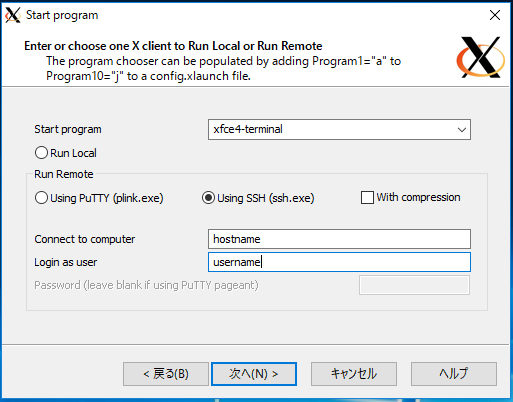

では、普段から tcsh を利用している人 (それはつまりは Linux が流行る前から UNIX をいじっていた人。と、いうことになるのかや?;-) や Linux でも tcsh をメインで利用している人はどうしたらえーねん? て、ことになるのですが、せっかくなので ~/.tcshrc に以下の設定を書いてみましょう。 (ウェブ上では多分切れているね・・orz。フル HD の全画面で表示してぇ・・。)

|

tcsh には complete というコマンド(?)があるので、それで TAB の補完の設定ができます。

上記を ~/.tcshrc に書いて systemctl と打ったあと TAB を打つとまず start/stop などの文字列が表示され、その後 *.service をドドドと表示してくれることでしょう。途中の sshd.s で TAB キーを押しても補完してくれます。

これで tcsh をメインのシェルとして利用している人は幸せになれるのではないかと思われます;-)。

ところで、 FreeBSD の service も似たように TAB で表示したい。と、いう場合はどうするのか? 以下の設定をやはり ~/.tcshrc もしくは /root/.cshrc に書くと幸せになれます。

|

FreeBSD の起動スクリプトは /etc/rc.d/ や /usr/local/etc/rc.d/ の中に入っているのでその中をごっそりと ls している。と、いうことになります。

bash の場合は専用のスクリプトを用意したりしますが tcsh の場合は強引に /bin/ls で実装している。と、いうことですなぁ。

tcsh が好きで好きで手放せない。もしくは bash なんて使ってらんねーぜ。けっ。はたまた zsh なんて遅くて使い物にならん。と、いう方は今後も多分ずっと tcsh を使い続けるかと思いますが、その場合 systemctl や service で TAB キーを使いたい方は是非お試しください;-)。

また、他のコマンドでも TAB を利用して補完したい場合には complete コマンド(?)で定義することができます。

2017/07/27 加筆

もう 20 年くらい tcsh 使っているけど、 tcsh を利用するときに complete な一覧が書かれているファイルがあるのね。知らなんだぁ。

o. FreeBSD の場合

/usr/share/examples/tcsh/complete.tcsh

/usr/src/contrib/tcsh/complete.tcsh

o. ubuntu の場合

/etc/complete.tcsh

これを ~/.tcshrc の中で source /usr/share/examples/tcsh/complete.tcsh とかすると色々なコマンドで TAB で補完してくれるので幸せになれます。

僕のは場合は mv cp ln など、二個目のパラメータを TAB キーで抽出できなかったので、一部変更して $HOME に置きました。

ubuntu の人が作ってくれたファイルのようです。感謝。 m(_ _)m。

加筆ここまで