ちょっと前のエントリで FreeBSD のポリシールーティングについて書きました。そのときは FreeBSD においては pf で設定しました。そして、他のやり方がないのか検討し、その記事の下のほうには setfib コマンドでルーティングテーブルを操作して正しいルーティングができるのか試しているのですが、結局はダメだったのであります。

Linux 方面では ip route+ip rule でのポリシールーティングの運用となりますが、カーネルのバージョン 4.4 から VRF が利用できる。というので setfib と比較してどれくらい効果的に機能するのか試してみました。

Linux カーネルが 4.4 以上なディストリビューションには何があるのか調べてみると ubuntu-17.04 が対応しているようなので ISO イメージをダウンロードしてインストールし、実際に設定までしてみます。

僕自身 ubuntu はあまり使ったことが無いディストリビューションで Raspberry Pi の Volumio に続き二個目のインストール環境です。仕事でもデスクトップでも使ったことがありません;-)。

それにしても ubuntu のネットワーク設定である /etc/network/interfaces の記述方法が相変わらず解らないので、いつものように /etc/rc.local でやってしまえ。などと思っても ubuntu にはこのファイルが無いし、起動時に利用できないのですねぇ。

以下の URL を参照させて頂き /etc/rc.local を動くようにしました;-)。

http://qiita.com/msrks/items/5201ae15d0e1f8de5946

簡単に書いておくと

o. /etc/systemd/system/rc-local.service を作成

[Unit]

Description=/etc/rc.local compatibility

[Service]

Type=oneshot

ExecStart=/etc/rc.local

# disable timeout logic

TimeoutSec=0

#StandardOutput=tty

RemainAfterExit=yes

SysVStartPriority=99

[Install]

WantedBy=multi-user.target

|

o. enable する

systemctl enable rc-local.service

|

これで /etc/network/interfaces と /etc/rc.local にコマンドを書いて、起動時に実行されるようになりました。

と、いうことで、以降は VRF を利用するネットワークの設定を行います。

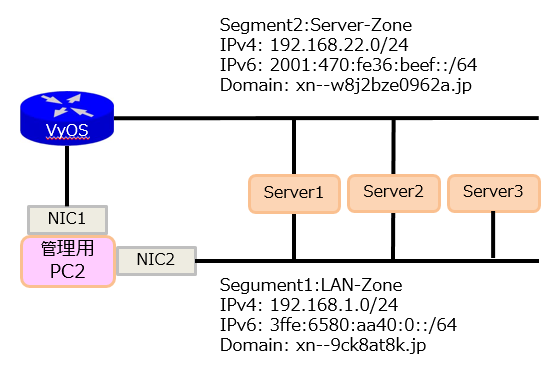

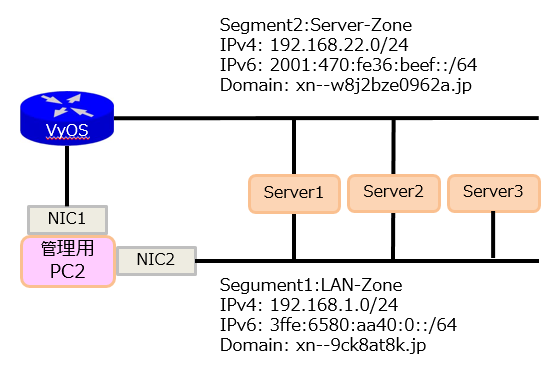

まず、ネットワーク構成ですが、この前のエントリ「FreeBSD でポリシールーティング。」で書いた CentOS 6.9 を ubuntu-17.04 にリプレイスして ip route+ip rule をやめて VRF を利用してみます。

Server1 が Linux (CentOS 6.9) だったので、これを設定します。以下はネットワークの情報です。

・Server-Zone の IPv4 Gateway: 192.168.22.1

・Server-Zone のサーバ IPv4 アドレス: 192.168.22.10

・Server-Zone の IPv6 Gateway: 2001:470:fe36:beef::1

・Server-Zone のサーバ IPv6 アドレス: 2001:470:fe36:beef::2:1

・LAN-Zone の IPv4 Gateway: 192.168.1.1

・LAN-Zone のサーバ IPv4 アドレス: 192.168.1.10

・LAN-Zone の IPv6 Gateway: 3ffe:6580:aa40::ffff:1

・LAN-Zone のサーバ IPv6 アドレス: 3ffe:6580:aa40::2:1

これを VRF を利用するように設定します。が、その前に注意点を。

NIC が二個あるのでそれぞれの NIC を VRF にしてルーティングテーブルを二つ別々に持たせよう。などと思ってはいけません。

NIC が二個の場合、一個は default のルーティングテーブル(ip [-6] route list で表示されるルーティングテーブル)を参照するようにして、もう一個の NIC は別のルーティングテーブルを持ち、かつ参照する構成が良いです。ここ、ハマリ道というか思い違いの点ですね。

この点については下のほうに詳しく書きます。

では、設定を上から順に見ていきます。

0). /etc/network/interfaces にネットワークの設定のみ書く

lo の他にインターフェース二つ分を書き gateway の設定は書かない

auto ens160

iface ens160 inet static

address 192.168.22.10

netmask 255.255.255.0

iface ens160 inet6 static

address 2001:470:fe36:beef::2:1

netmask 64

auto ens32

iface ens32 inet static

address 192.168.1.10

netmask 255.255.255.0

iface ens32 inet6 static

address 3ffe:6580:aa40::2:1

netmask 64

|

多分、/etc/resolv.conf が作られないので、以下のコマンドを /etc/rc.local に書いておくと良いかもしれんです。

cp -pr /etc/resolv.conf.SV /etc/resolv.conf

|

/etc/resolv.conf.SV は好きに書いてください;-)。

しかし、ディストリビューションの正しい設定方法を無視しているなぁ;-P。

1). IP アドレスの付加

僕の場合、/etc/network/interfaces に書いた IPv6 アドレスが自動的に付加されなかったので /etc/rc.local に書きました。

以降の設定は全て /etc/rc.local に書くと楽ちんです;-)。

ip addr add dev ens160 2001:470:fe36:beef::2:1/64

ip addr add dev ens32 3ffe:6580:aa40::2:1/64

|

2).ルーティング情報の付加

今回は Server-Zone 側を default のルーティングテーブルとして利用します。

route add default gw 192.168.22.1

route add -A inet6 default gw 2001:470:fe36:beef::1

|

3). VRF の設定

いよいよ、VRF の設定です。VRF は LAN-Zone 側に設定します。

ip [-6] route list コマンドで表示される default gateway は上でコマンドを打っています。 グローバル側の設定ですね。

VRF はマネージメントポート側で利用する。と、いう意味合いを込めて Cisco 風に mgmt という名にします;-)。

ip link add dev mgmt type vrf table 10

ip link set dev mgmt up

|

type は vrf で table 番号は 10 を利用しました。複数個の VRF を生成する場合はこの番号を増やしていけば良いです。

4). VRF と NIC の結びつけ

作成した VRF インターフェースと NIC を結びつけます。つまりは、マネージメントポート用の VRF は mgmt として LAN-Zone の NIC と結びつける。と、いうことですね。

ip link set dev ens32 master mgmt up

|

リモートから ssh で作業していて dev で指定する NIC からアクセスしていた場合、このコマンドを投入した段階でネットワークが切れます。なので反対側の NIC からアクセスして作業するか、コンソールからコマンドを叩く必要があります。

起動時の /etc/rc.local 読み込み時には問題はないんですけどね。

5). VRF に default gateway を設定

Server-Zone は default のルーティングテーブルを参照しますが、 LAN-Zone は個別の VRF のルーティングテーブルを参照します。なので別途 default gateway を設定します。 VRF の table 10 に対して route add します。

ip route add default via 192.168.1.1 table 10

ip route add default via 3ffe:6580:aa40::ffff:1 table 10

|

6). 外部からのアクセスを可能にする

最後に sysctl で以下の MIB 値を変更し、外部から VRF 側のネットワークアクセスを可能にします。これをしないと ssh などで接続することができません。

sysctl -w net.ipv4.tcp_l3mdev_accept=1

|

以上で VRF の設定は完了です。

確認方法は以下になります。

- ip route list もしくは ip -6 route list

default のルーティングテーブルを確認すときに利用

- ip route list vrf mgmt もしくは ip -6 route list vrf mgmt

設定した VRF の mgmt のルーティングテーブルを確認

その他、インターフェースの確認として ip link や ip addr を利用します。

さて。最初のほうで『二個の NIC に VRF を二個用意してはいけません。』と書いていますが、例えば二個の NIC それぞれで VRF を利用した場合 /etc/resolv.conf を参照しないなど、問題点も多いです。

そりゃそうでしょうなぁ。どっちの NIC から出ていくかわからないですし、リゾルバは正しく動作してくれないんでしょうな。

例えば NIC が ens160 と ens32 の二つがあった場合以下のコマンドを打ったとします。

ip link set dev ens160 master vrf0

ip link set dev ens32 master vrf1

|

この場合、二つの NIC でそれぞれ個別のルーティングテーブルを持つことになるんですが、

- ping -I vrf0 IP アドレス もしくは ping -I vrf1 IP アドレス

では到達性があります。しかし、以下のように pingすると到達性がありません。

ルーティングテーブルが VRF のみになると DNS を引きに行ってくれないんですね。なので、 NIC が二個の場合は一個の VRF を設定するのみで、もう一個の NIC は default な ip [-6] route list で表示してくれる経路が必要になります。

二個の NIC で二個の VRF を設定すると netstat -nr や ip route list では何も表示してくれなくなります。

ループバックに IP アドレスとか記載できるのかな? lo:1 とか書けるのかな?そこまで試していませんが。

さてと。ここまで来て VPF の環境設定が終わりましたが、実際に利用してみるとやはり中々楽しいですね。

Cisco ルータの場合、 VRF は interface mgmt で動作することが多々あるんですが、今回は L3 ルータを作る。と、いう目的ではなく、サーバのポリシールーティングのかわりに VRF を利用してみた。と、いう感じですね。

ip [-6] route list で表示されるルーティングテーブルは、サービス側で利用し、マネジメントポート (今回はそれを LAN-Zone と呼んでます) で VRF を利用し、サービスセグメントのルーティング情報とは混在させないで通信を行う。こんな時に必要な機能だと思われます。

僕はこのあと VRF を利用しつつ、ウェブサーバを起動して CentOS 6.9 を引退させようと考えています;-)。

FreeBSD の setfib もここまで動いてくれると嬉しいのですが、そこまで到達していないのと、そもそも setfib は IPv6 が動かないので、今の所、僕の環境ではまるで使い道が無い・・。orz