オンキョーの CR-D2+D-D2E と言う組み合わせのミニコンポを購入しました。そして、その後に ND-S1 と言う PC と USB で接続できる iPod ドック付きのデジタルメディアトランスポートを購入しました。

音響機材としての感想などについては以下の URL に書いたのでそちらを参照して頂ければと思います。

ここでは ND-S1 を PC のパーツとして利用した場合にどんな感じか、ちょっとまとめてみたいと思います。

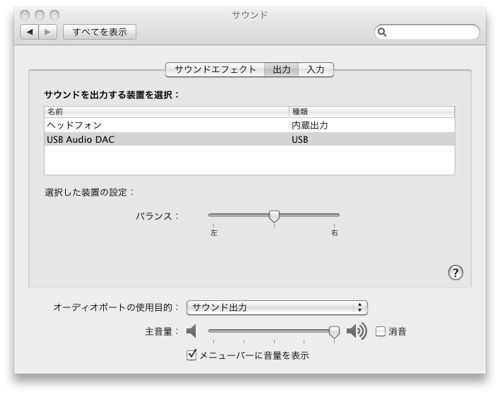

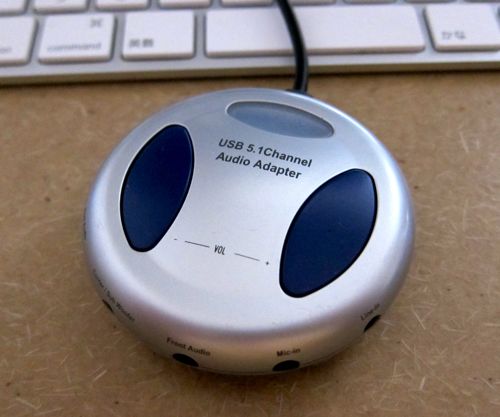

まず、ND-S1 と言うデバイス、PC からすると「サウンドカード」と言う扱いになります。USB 接続の外付けサウンドデバイス。 PC に接続すると USB Audio DAC として認識するので Windows・MacOSX・FreeBSD の全てでサクっとデバイスとして認識します(筆者の自宅に Linux は存在しない;-)。

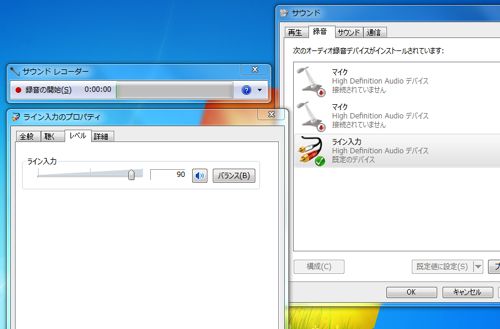

まず、Windows についてですが、簡単に書いておきます。 Windows7 Ultimate x64 に接続するとサクッと認識します。後はコントロールパネルのサウンド設定で出力先を ND-S1 に向けてあげるだけで Windows Media Player や iTunes で音が出ます。また、 iTunes では iPod と Sync も行えます。

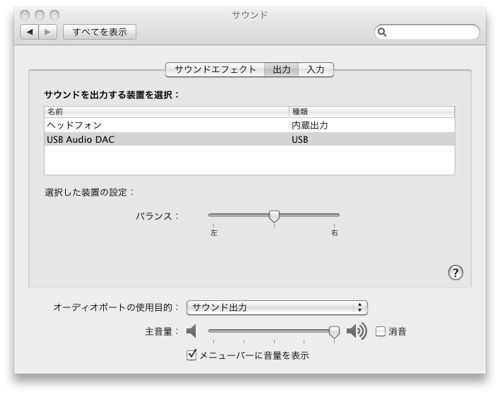

MacOSX は製品のカタログでは対応外の OS となっているのですが、こちらも Windows7 と同じくサクッと認識します。

これが認識した瞬間ですね。後は iTunes の音も出るし、システム全体の音もステレオに飛ぶようになります。当然 iPod との Sync も行えるのであります。

さてと。ここまで二つの OS でサクッと認識したので、では今回の本命の OS である FreeBSD はどうだ?と言うことで、FreeBSD/amd64 7.3-STABLE に接続してみました。

uhub6: <vendor 0x0409 product 0x005a, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 3> on uhub5

uhub6: single transaction translator

uhub6: 2 ports with 2 removable, self powered

ugen1: <Burr-Brown from TI USB Audio DAC, class 0/0, rev 1.10/1.00, addr 4> on uhub6

|

一発目。USB ポートに接続したら、あれま。 ugen0 に落ちてしまいました。カーネルモジュールをロードしよう。と言うことで /boot/kernel を眺めるとそれらしいのは snd_uaudio.ko くらいしか見あたらないのでそれをロードしてから再度接続すると。おぉ。pcm として認識しましたね。

uaudio0: <NBurr-Brown from TI USB Audio DAC, class 0/0, rev 1.10/1.00, addr 4k> on uhub6

uaudio0: audio rev 1.00

pcm4: <NUSB Audiok> on uaudio0

|

cat /dev/sndstat してみると以下のような感じ。

$ cat /dev/sndstat

FreeBSD Audio Driver (newpcm: 64bit 2007061600/amd64)

Installed devices:

pcm0: <NHDA ATI R6xx HDMI PCM #0 HDMIk> at cad 0 nid 1 on hdac0 kld snd_hda

pcm1: <NHDA Realtek ALC883 PCM #0 Analogk> at cad 0 nid 1 on hdac1 kld snd_hda

pcm2: <NHDA Realtek ALC883 PCM #1 Analogk> at cad 0 nid 1 on hdac1 kld snd_hda

pcm3: <NHDA Realtek ALC883 PCM #2 Digitalk> at cad 0 nid 1 on hdac1 kld snd_hda

pcm4: <NUSB Audiok> at ? kld snd_uaudio [GIANT] (1p:1v/0r:0v channels default)

mode 1:(output) 2ch, 16/16bit, pcm, 32000,44100,48000Hz

mode 2:(output) 1ch, 16/16bit, pcm, 32000,44100,48000Hz

|

おぉ。pcm4 で USB Audio DAC な機器として認識したようです(Realtek ALC883 PCM は長すぎるので後ろの文字列を消しています。今回重要なのは pcm4 になります)。これはすばらしいっ!!

それにしてもこの ND-S1 と言う機器は出力用にコンポジットデジタルとオプティカル光デジタル出力があるので output は二系統あります。そんでもって input は持っていないと言うことが解ります。

これが悲しいのよねぇ。ミニコンポから光デジタル出力して ND-S1 にデジタル入力があったとしたら PC 側でデジタル録音できたのにねぇ。それができない。フツーの PC 用サウンドカードではない。ということが良く分かります。

話を戻しますが、FreeBSD ではここからが泥沼です。まず、デジタル出力のチャンネルが二系統あるのですが、僕は「どっちかの出力チャンネルを指定する」コマンドなり設定を見つけることができませんでした。なので、オプティカル光ケーブルで接続しているほうを優先的に利用することができないので実際に正常に音が出ているのか確認できないのであります。orz。Windows とか MacOSX はどうやって判断しているのだろう・・。

ちなみに sysctl の hw.snd MIB ではそれらしいのを見つけることができませんでした。

けどもまぁ、気を取り直してとりあえず CD でも聞いてみましょう。あれ・・。音が出ない・・。

じゃあ mplayer で mp3 でも聞いてみましょう。あれ・・。音が出ない・・。

それなら dolphin (KDE4 付属のメディアプレーヤー)で動画でも見てみましょう。あれ・・。音が出ない・・。

orz。つまりは全滅。と言う感じなんですね。あげくの果てにはなにやら怪しげなログを出力しているようです。

kernel: pcm4:virtual:dsp4.vp0: play interrupt timeout, channel dead

kernel: usb5: *** WARNING: opening low/full speed device, this does not work yet.

pcm4:virtual:dsp4.vp0: play interrupt timeout, channel dead

kernel: usb5: *** WARNING: opening low/full speed device, this does not work yet.

|

USB HUB が悪さしていて USB の速度が出ないよ。的なメッセージなんですかね。けど、PC の USB ポートに直接接続したので特に問題は無いのではないかと思えるんですけど・・。また、同一 PC でマルチブートする Windows7 は同じ構成で無事に動作したし。

ちなみにこのメッセージが出力される部分がどこか、一応ソースを眺めたのですが、sys/dev/usb/ の

ehci.c と uhci.c だったので snd_uaoudio 側ではなく、USB 側の問題であろうと言う感じはします。時間ができたらじっくりとソースを眺めてみたいとは思いますが・・。

とまぁ、そんな感じで ONKYO ND-S1 を購入したのですが、ネタ的には音響機器・PC のデバイスと色々な角度から見てネタができて良かったです。

まぁ、FreeBSD で動作して本当に嬉しい?と言われれば何ともいえないのですけどね。 iPhone3G や iTunes での音楽の管理は 全て MacOSX 上で行っているので MacOSX に接続して、そこで動作すれば良いやー。となってしまうのでありますが;-)。

つづきを別のエントリーとして書きました。以下になります。

「ONKYO ND-S1 と FreeBSD 8.1-PRERELEASE。」