自宅で動作しているサーバがあるのですが、このたび新調しました。今回購入したのは今話題となっている富士通の PRIMERGY MX130 S2 です。定価で 12,800yen ですが 1,000yen 割引でした。

最初のスペックはたいしたこと無いのでここにアキバで PC パーツを買ってきてドドドっとハデにパワーアップしてみました;-)。

強化・変更した点は以下の通り。

・CPU: FX-6100 (6Core 95W)

・メモリ: 16GB (4GB x 4)

・HDD 1TB (1 プラッタ 1GB)

・NIC の追加

かかった費用は CPU 12,000yen、メモリ 6,000yen、HDD、9,500yen、NIC 1,000yen って感じでしょうか。本体含めて 40,000yen 弱で豪華な構成となりました;-)。

それにしてもデスクトップ PC を購入するのってどれくらいぶりだろう?今使っているのが Socket AM2 のAthlon64 X2 なのでもうずいぶん古いので 4,5 年ぶり?って感じです;-)。

さてさて。この PC は自宅サーバ用なので早速 FreeBSD/amd64 9.0-RELEASEをインストールしてみました。ここから先は FreeBSD でのインストールや使い勝手についてちょっと書いてみたいと思います。

・FreeBSD/amd64 9.0-RELEASE のインストール

CD-ROM からブートして FreeBSD Installer でインストールしていきます。 HDD のパーティションのところで auto を選択したら GPT(GUIDパーティションテーブル)になってしまいました。 MBR が好きな方は明示的に指定したほうが良いです。

8.2-RELEASE などと同様の MBR でインストールするとパーティション名は ada0s1 とかになるのですが、GPT を利用すると ada0p1 になります。 MBR は “s” で GPT は “p” ですね。

後もう一点。GPT を利用する場合はカーネルコンフィグファイルから options GEOM_PART_GPT を消さないようにしましょう。もし消してしまった場合はカーネルモジュールから geom_part_gpt.ko をロードするようにしましょう。

GPT を利用していてこのオプションが無い場合、 mount root fs のところで mountroot> プロンプトが表示されデバイスを指定してもマウントできない状態になってしまいます。

注意点はこの一点だけでした。後は比較的すんなりと動作します。以下は FreeBSD/amd64 9.0-RELEASE の情報です。必要であれば見てください。

dmesg

sysctrl -a

pciconf -lv

・FreeBSD を利用していて気がついた点

1. FX-6100 もサクっと認識するしメモリも 16GB 利用できる状態です;-)。

2.snd_hda が存在するので pcm0 が生えてきます。が、スピーカを接続する端子がないので音が出ません。マザーボード上にフロントに出すピンがあればそこから利用かのなのですがねぇ。PCI スロットがもったいないとか、ロープロファイルに対応していないサウンドカードとかあるので、USB-DAC を利用したほうが良いかもしれません。

・ベンチマーク

FreeBSD をインストールした誰もが一度はベンチマークとして確認する行為をしてみました;-)。 /usr/bin/time make buildworld の結果です。

比較は現在サーバとして利用している PC と同じスペックの PCで、以下の二つでの比較です。

AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600+ (2456.27-MHz K8-class CPU)

AMD FX-6100 Six-Core Processor (3300.07-MHz K8-class CPU)

・FX-6100

o./usr/bin/time make -j6 buildworld

2057.94 real 7609.08 user 1234.47 sys

o./usr/bin/time make -j6 buildkernel

436.09 real 786.07 user 137.37 sys

・Athlon64 X2

o./usr/bin/time make -j2 buildworld

57596.74 real 8917.03 user 1011.26 sys

o./usr/bin/time make -j2 buildkernel

846.78 real 948.68 user 120.66 sys

この二つの違いは以下かな。

・CPU クロック

・コア数

・メモリ

CPU の数だけ -j オプションに付加します。 FX-6100 は 上記の違いもあるので Athlon64 X2 の三倍くらい行ってくれるかなぁ? とか思ったのですが 2.5 倍程度でしょうかね。シャア専用にはなれない;-)。

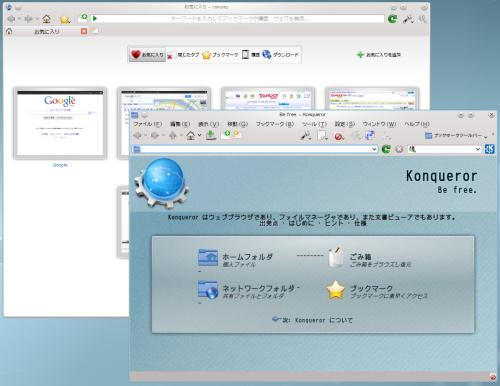

さてさて。この PC は 6Core でメモリを 16GB 積んだので何にしようか悩んだのですが、ベース OS は FreeBSD にしてそこに Virtualbox をインストールして Windows Server 2008 R2 を動作させ、自宅で SharePoint Server でも起動するかねぇ。とか、漠然と思っています;-)。と、いうか、Windows Server は検証の意味も込めてインストールすることは決まっているのですけどもね。

と、いうことで PRIMERGY S2 は FreeBSD においてもいとも簡単に動作しております。

あ。一点。シリアルポートがイマイチ動作しないのは今から再度確認する予定;-)。