FreeBSD の ports-current を csup したら KDE4 が 4.3.0 になりましたなぁ。後、QT4 が 4.5.2 に。

実際に使用してみた感じを書いてみたいと思います。

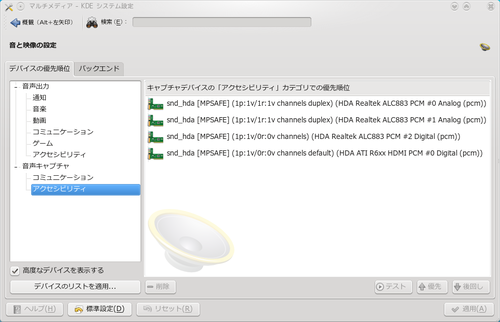

まず、ports からのインストールですが、portupgrade したときに phonon 回りでバタバタするので /usr/ports/UPDATING を参考にして問題点をクリアにする所からはじめましょう。

そして、実際に qt4 と kde4 の make とインストールが始まります。まず、qmake ですが、これは qt4 と kde4 を make するときに利用されます。でもってこれは SMP に対応しているので qt4 や kde4 を make する時に c++ が CPU の数だけ起動します。これはすごい。KDE4 フルパッケージの make 時間は make buildworld より遙かに長かったのですが、随分と時間短縮できます。

例えば AthlonX2 では c++ が二つ、Atom330 では c++ が四つ起動して make を並列に行います。すばらしいですね。

無事にインストールが終わって、実際の使用感なのですが・・。

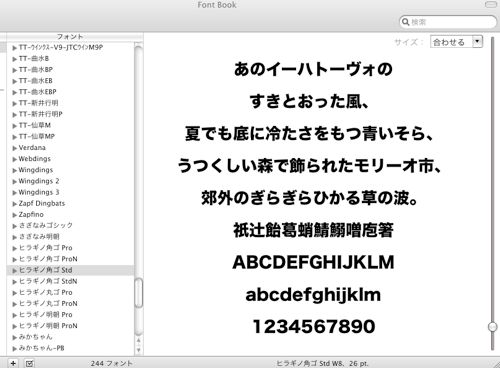

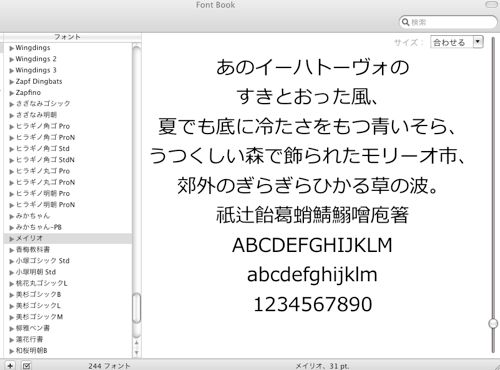

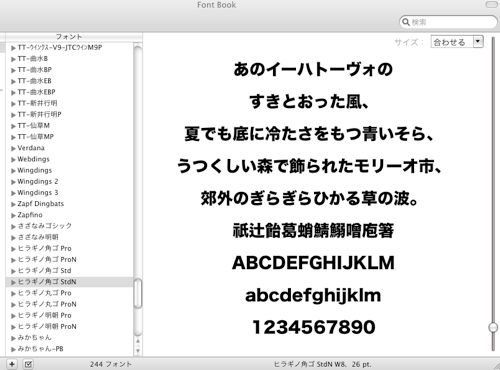

1. 等幅フォントが・・。

等幅フォントが結構ヒサンです。半角バイトの文字は全角バイトのスペースに表示されるので、”t a k a c h a n ” と言う感じで表示されてしまいます。

konsole で任意のフォントを利用したい場合には $HOME/.kde4/share/apps/konsole/ の下にできるプロファイルに以下のように記述してみましょう。

|

フォント名を直接書いてしまう。と言うことですね。これで好きなフォントが利用できるようになります。

2. konsole でもう一点。

例えば K メニューやパネル上のショートカットから konsole を起動した場合、もとのプロセスの子プロセス(と、言うかスレッド)として起動します。これは後で書く「入力のコピー」などで結構ウザかったり、親プロセスが落ちると全ての子プロセス(と、言うかスレッド)が凍り付くと言う結構ヒサンな状態になります。僕はこれを避けるために以下のシェルスクリプトを用意しました。

|

KDE4 の konsole は起動すると前回のサイズで起動してまう。それがイヤなので、毎回 80×24 のサイズで起動するように $HOME/.konsolerc を作成します。これは $HOME/.kde4/share/config/konsolerc を $HOME に .konsolerc としてコピーしただけです。その後で konsole をフルパスで実行すると新規のプロセスとして起動してくれるようになります。

3. konsole で二点目。

konsole を起動してタブを利用するとそのタブは親 konsole の子プロセス(何回も書きますがスレッドですね)として動作します。例えば一台のサーバに対して三個の端末をログインしたいとき、おのおのの端末で入力せずとも一個の端末で入力した内容、例えばユーザ名・パスワードを他の端末で入力したように見せかけることが可能です。[編集]->[入力をコピー]でキーボード入力の情報を他の konsole に送ることができます。ただ、konsole のタブ名は結構ヘボなので、どの konsole がどれなのかちっとも解らないんですね。

そんな時は上記のスクリプトを実行して、あるサーバにログインする端末は一個のプロセスとして起動し、タブを複数生成した後に「入力をコピー」の編集画面で [全てを選択]とか[すべて選択解除]ボタンを押せば OK です。

後、kde-4.2.4 の頃の konsole では C-s がフロー制御に取られてしまう。と言う事態が発生していました。[設定]->[現在のプロファイルを編集]で表示される画面の「詳細」タブの「Ctrl+S と Qtrl+Q によるフロー制御を有効にする」のチェックが外せなかったんですね。

しかし、kde-4.3.0 ではこのチェックが外せるようになりました。嬉しいですねぇ。ただ、僕の場合、以下のようにしないと外すことができませんでした。

|

つまり、以前のバージョンで利用していた konsole の設定を一旦飛ばして、新たに設定しなおせばチェックを外すことができるようになるんですね。

4. マウスによるカットアンドペースト

これがまたヒサンなんです・・。ふつう、X 上では他のウィンドからクリックして保存した情報は他のウィンドにペーストできるはずなんですが、こいつがまともに動かない・・。非常に頭に来ると言うか、愕然としましたね。「全然使えねー・・。orz」って感じで。

で、色々やってみた所、パネルのシステムトレイにクリップボードツール(/usr/local/kde4/bin/klipper) が動作していて、こいつが悪さをしているようです。このプロセスを kill するとともにログイン時に起動しないようにすると ウィンド間のマウスによるカットアンドペーストが可能になります。ふぅ。良かったよぉ。

5. konqueror には konq-plugins。

konqueror を使う人はぜひとも /usr/ports/misc/konq-plugins をインストールすることをおすすめします。検索バーとか増えるし、「ウェブペー時を翻訳」なんてボタンも表示することができるようになります。他にもツールバーが色々表示できるようになります。

6. 安定したかもしんない。

以前のバージョンよりは安定して来ている感は強いです。パネルの設定で plasma が落ちなくなったし、(使いたいもの無いけど)ウィジェットの登録時に落ちるようなことは無くなったし。

一番使うのは結局のところ konsole が多いのでネタ的には konsole が多くなってしまいますかねぇ。まぁ、裏を返せば、他のアプリケーションなどは既に完成の域に達していたと言うことでしょうか。

実は僕は kde-4.2.4 を利用していた頃は KDE3 の konsole と skim をインストールしたままとしていました。 KDE4 の konsole が不安定な場合には KDE3 の konsole を利用する。と言う感じです。

また、KDE4 で scim-bridge-qt4 を利用していると、konsole がキー入力を受け付けない状態になる場合があり、それを回避するために skim を利用していました。ちなみに scim-bridge-qt4 でキー入力を受けつなくなるのは konsole の [設定]->[プロファイルを変更]した場合です。僕の場合 EUC-JP と UTF-8 のプロファイルを作っていました。ショートカットでプロファイルをタブに起動した時は問題無かったですが。これは KDE な ML で聞いた所、scim-1.4.7 に問題があるそうです。文字入力できなくなった場合は scim の全てを kill すると文字入力が復活します。

とまぁ、今回のバージョンアップですっかりと KDE3 関係を全て消して、KDE4 の環境に移行できたと言う感じでしょうか。

他にも何か気がついたことがあったら書いていきたいと思います。