普段常用している PC のグラフィックカードを交換してみました。

今までは NVIDIA の GeForce 7300 LE で 512MB のやつを付けていた。新しく購入したヤツもメモリ自体は 512MB で一緒。そして Xorg の radiohhd ドライバでサクッと動くべ。とか思ったのでありました。秋葉原の T-ZONE で 2,980yen。 ずいぶん安いよねぇ。って感じで、ちょっと幸せな気分です;-)。

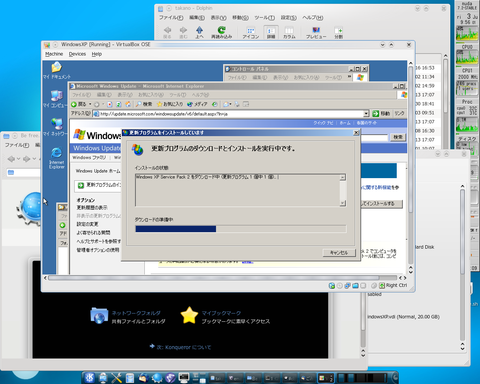

まずは PC にセットアップして WindowsXP でブート。ドライバをインストールして認識させた後、FFXIBench3 で動作確認。

僕は PC と言うのは「OS を走らせるもの。」と言う認識でいるので、ゲームには全く興味は無いのだけど、自分の買ったパーツの性能は知りたいのでベンチマークしてみました。

GeForce 7300 LE

Low 6926

Hight 4005

Radeon HD 4350

Low 7345

Hight 4545

と、言うことで本当にちょっとだけ Radeon HD 4350 のほうが速いと言う結果が出ました。

さてと。以上が Windows での結果。ここからは FreeBSD で Xorg を利用したときのことを書いてみたいと思います;-)。まず始めに言っておきますが、depth 32bpp は出ませんでした・・。x11-drivers/xf86-video-radeonhd や x11-drivers/xf86-video-radeonhd-devel のどちらを使っても 32bpp な色はサポートしていないみたいです。あ。ちなみに xorg.conf は必要無いよねぇー。Xorg -configure でできたものでじゅーぶんに動作します;-)。

最近、ブログの写真の色などを気にしていたのだけど、32bpp がでないのはちょっと悲しいですねぇ。しかし、GeForce 7300 LE よりは発色は良いかなぁ。と言う気はします。まぁ、基本的に MacOSX と比べてはいけない。と言うのは解っているのですけどねぇ・・。

今回の検証において、僕は Xorg のドライバは x11-drivers/xf86-video-radeonhd-devel を利用しました。

購入したグラフィックカードは D-sub 15pin・DVI-D・HDMI のコネクタが付いていて、もう S 端子なんてのは無いんですねぇ。

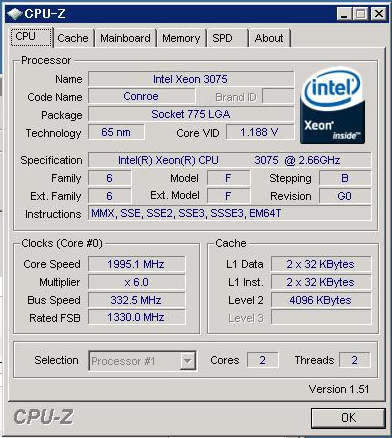

グラフィックカードを接続して FreeBSD をブートして驚いたのが、サウンドカード(ドライバ)として HDMI が認識されたこと。

|

pcm0 で グラフィックカード上の HDMI のサウンドカードが認識されたおかげで、Realtek のサウンドカードからスピーカに接続していたのに音が出なくなってしまった。ある意味すばらしーーー。って感じがします。FreeBSD のサウンドドライバの進歩に驚くのでありました。

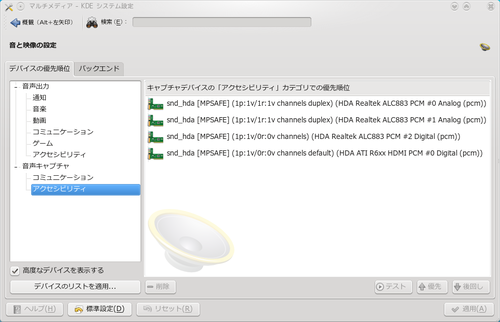

けど、音が出ないのでまずは KDE4 の設定を見るわけです。すると、システムセッティングのマルチメディアを開くと優先できるデバイスの設定があるみたいです。クリックすると大きくなります。

しかし、これをやってもダメ、つまり音は出ないのでありました。しくしく。そんなこんなで色々調べるのですが、FreeBSD 側でちゃんと対応していのには驚きました(@_o)。sysctl に hw.snd.default_unit と言うmib があって、これが優先するサウンドデバイスを指定できるらしいのですね。pcmX の “X” の数値を hw.snd.default_unit mib に指定してあげるとそのデバイスを優先的に使う。と言うものです。

ちなみに、pcm の認識の順序は PCI バスに準じています。たくさんの NIC を刺した時に認識される順番が決定するのと同じ原理。

僕の環境ではグラフィックカードがサウンドカード(チップ)より先に認識したので HDMI が pcm0 だったので /etc/sysctl.conf に hw.snd.default_unit=1 と書いたら音が出るようになりました。おーー。すんばらしーー。

僕の使っているディスプレーは H223HQbmid なんだけど、こいつには背面にチャチぃスピーカーがついていて HDMI で接続するとそこから音が出るらしいのね。けど、僕は PC には BOSE のスピーカーを付けているのでそこから音が出て欲しいので、サウンドデバイスの順序は非常に重要なのであります。

今後はどんどんこうなるのかなぁ。グラフィックカードを変えたら Xorg のドライバーも重要だけど、音も重要だねぇ。みたいな。

今回はなかなか良い勉強をさせてもらったのでありました。2,980yen で「グラフィックカード」を買ったつもりだったんだけど、メインはサウンドドライバになってしまったかな?(^^;;。