そもそも iPhone で音楽を聞く場合には標準で付いてくる「ミュージックアプリ」を利用するのですが、こいつがあーたっ!!バグがある。以前にも書いたかもしれませんが再生したポイントを覚えてくれないんですよね。

昨日の会社の帰り道に 1 から 10 曲目まで聞いて、今朝行きの電車の中で 11 から 20 局目まで聞いて、会社で iPhone いじってバックグラウンドから「ミュージックアプリ」を終了し、会社帰りに聞くと、今朝来る時に聞いてきた 11 曲目から再生開始。などという恐ろしいバグが iOS 5.0 から入ったのですが、 iOS6 になっても治らず、いい加減音楽再生アプリを違うのにしようと考え始めるようになってきた。

あと、もう一点。 iPhone5 に付属の EarPods イヤホンですが、音がやたらに良いので感動モノですが、耳から外れやすいので困って、他のヘッドホンに乗り換えたいんだけど音が貧弱で・・。

高価なヘッドホンを試す前にアプリでどうにかなるんかな?とか思い音楽再生系のアプリを色々試してみました。

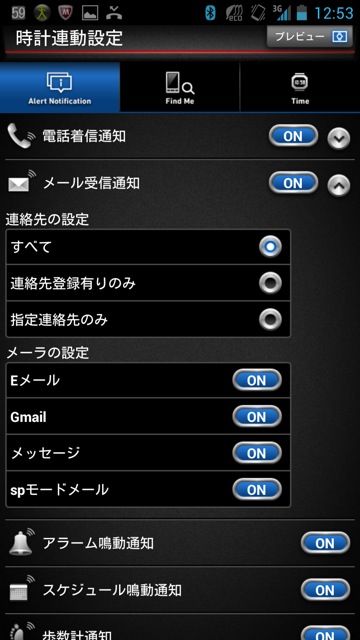

並べたキャプチャはこんな感じ。

・Groove スマート音楽プレーヤー

・SonicMax Pro for JVC

・SonicMax Pro

・Denon Audio

・Automatic Sound Levelizer

それでは順に書いてみます(ちょっと順番がばらけいているか?f(^^;;)。

1. Groove スマート音楽プレーヤー

これ、有料なんですが、僕は確か無料キャンペーン中にダウンロードした記憶があります。自分のプレーリストをカッチョ良いデザインで表示してくれて見た感じがとても良いです。

イコライザーの機能は付いてなくて標準の「ミュージックアプリ」のイコライザーの状態を保ち再生してくれます。

良いヘッドホンを持っていて、再生時にビジュアル的な情報が欲しい場合には良い感じです。プレーリストを戻るというバグは無いので標準で付いてくる「ミュージックアプリ」のバージョンアップ版として利用できます。

2. Denon Audio

あの DENON が作成した音楽再生用アプリです。無料でダウンロードできてイコライザー部分についてはアドオンを 170yen で購入できます。

今回は EarPods イヤホンでない場合に EarPods イアホンのような音が楽しめるかな? と思いイコライザー部分も購入してみました。

が・・。仕様なのかバグなのか良くわからないのですが、ゲインを上げてビュンビュン動く縦の棒が上に突き抜けるとその音が出なくなることがあります。なので音の揺れ幅はイコライザーの四角の中で縦の棒が踊っていてくれるようにしないと、音が割れているように感じたり音抜けしてしまったりで随分とヒドイ音楽再生の状態になってしまいます。

左側部分は音が出なくなる瞬間のキャプチャです。

機能的には様々な周波数帯の高低(強弱)をカスタムに調整できるのが良いですね。あとは default でイコライザーを用意してあるのでそれで聞く。と、いう感じでしょうか。

操作性はちょっと難儀するかなぁ。「ランダム再生ってどうするんだぁ?」と随分悩みました。右上のアイコンを押すと良い見みたいですが、上側左右と右下のボタンをどこをどのタイミング押したら良いか複雑です。

あと、楽曲リストの一覧に追加とか置き換えとかってなんの意味があるんだろう?で、その一覧が表示できないのでまるで意味が解らない・・。もっと直感的にわかり易い UI にしてもらえると嬉しいですね。

ヘッドホン・スピーカ選択の機能についてはこの後で書きます。

3. SonicMax Pro for JVC

JVC って今でもビクターだよねぇ? iOS の音楽再生アプリとしては有名な「SonicMax Pro」でずがそこに JVC が join した感じでしょうかね。「SonicMax Pro」も上の「Denon Audio」も音楽を聞く場合のヘッドホンもしくはスピーカの選択画面があります。このアプリは「SonicMax Pro」のスピーカもしくはヘッドホンを JVC のものにアレンジしたイコライザーが用意されているものになります。

「Denon Audio」も自社のスピーカやヘッドホン用のイコライザーを持ったアプリケーションになります。

機能的には「SonicMax Pro」と一緒です。イコライザー機能も利用できるので「すげーーっ!!有料版が無料で使えるーっ!!」とか思っていたのですが、甘かったですねf(^^;;。 15 分くらい連続再生していると『アドオン買えー。』と出てきますf(^^;;。ちなみにアドオンは 450yen。それなら 250yen の「SonicMax Pro」購入したほうが良いかなぁ。となるですね;-)。

けどもまぁ「SonicMax Pro」のイコライザーを無料で試聴できる機会が与えられたと思えばこのアプリは随分と良いものに見えますし JVC もアドオン購入よりもむしろ自社のスピーカやヘッドホンの宣伝ができるんじゃないでしょうかね;-)。

4. SonicMax Pro

と、いうことであちこちで評判の「SonicMax Pro」ですが、80yen のイコライザー無し版と 250yen のイコライザー有り版があるようですが、今回はイコライザー有り版を試してみました。

どのつまみをいじるとどういう変化が現れるのか英語版でもあるのでいまいち良くわかりませんf(^^;;。音楽聴きつつつまみを調整して自分の好きな音質にしていく。と、いう感じでしょうか。

「Denon Audio」とこのアプリでは何とか自分好みの設定が確率出来たような気がします。

5. Automatic Sound Levelizer

最後に登場するのはちょっと変わり種の音楽再生アプリです。DENONとビクターが来たら次はパイオニアでしょー。みたいな感じですが、このアプリが変わっているのは、EarPods イアホンを利用していた場合、ハンズフリーのマイクの部分から音を拾って再生時の音量を可変で自動的に大きくしたり小さくしたりしてくれるんです。

電車の中ではドアが閉まった瞬間は静か、その時は再生音を小さく、電車がコーナーにさしかかったときにキーキーうるさいので再生音を大きくしてくれる。それを自動でやってくれるというシロモノです。コンセプト的には面白いですよね;-)。

あ。これらの音楽再生アプリにおいては以前聞いた曲が巻戻ってしまうというようなバグはありませんでした。その点では安心して利用できます。

イコライザーで変更する音質については人によって好みがあるとは思いますが、僕の場合 Loudness の “Crazy Night”、 AKB48 の “Everyday、カチューシャ” で確認しています。

前者はヘビメタでイントロ部分のギターとドラムの音を広がり方を目安にしています。後者の場合はイントロ部分で、右側に”カタカタカタカ”って駆け上がるような音が聞こえて、全体の音の広がり具合がどうかを目安にしています。

それにしても「Denon Audio」や「SonicMax Pro」で自分で設定したイコライザー音を EarPods イヤホンで聞いてみると・・。うーむ。この世の音とは思えないくらいすごいことになりましたf(^^;;。

もっと EarPods イヤホンが耳に馴染んでくれると一番良いのになぁ。というのが結局ところの結論って感じでしょうか・・f(^^;;。