「CPU コレクション」の第九回目です。これで今のところの手持ちの Socket7 は全部おしまいです。

僕的には後、RISE mP6 が欲しいなぁ。と言う感じがあるのですが、お手元にあって、譲っても良いよ。という方いましたらご連絡頂けませんでしょうか。宜しくお願いします。

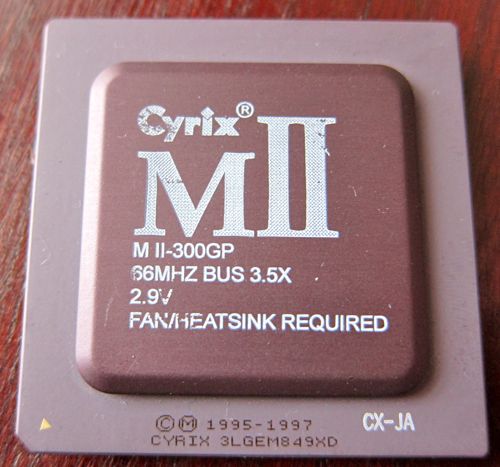

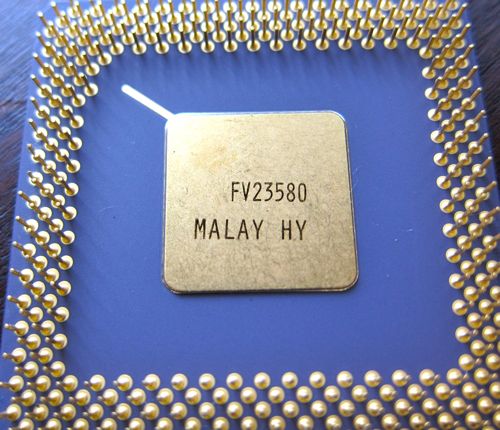

と、言うことで話しを本題に戻しますが、今回の CPU は Cyrix MII-300GP です。前回掲載した MII-300GP とは明らかに別物です。

トップがゴールドではないのですねぇ。この CPU は FSB が 66MHz。前回掲載したのは FSB が 75MHz。その違いなんでしょうなぁ。するっていと第八回の時に書いた 686MX とどっちが新しいのだろう? 686MX が MI で FSB75MHz、こっちは MII で FSB66MHz。ふむー。

こちらが裏側です。

Cyrix の CPU にしては裏がペロっとしています。

FSB66,75MHz 共に MII-300 なのであります。

Cyrix はこの後、VIA に買収されるので実質的に MII-300GP が Cyrix ブランドから出た最後の CPU になりますね。また、 AMD K6-2(K6-3) と共に培ってきた Super Socket7 も含めた Socket7 プラットホームも終演に向かうのでありました。

この後、Slot1、A、Socket370 には行かず、ちょいと過去を振り返る事にしましょうか。

たかちゃん。

FreeBSD RELENG_8 で USB 機器からブートする。

自宅の PC はそろそろ FreeBSD 7 系から 8 系にバージョンアップしているのであります。が、我が家にはちょっとワンパクな EeePC がいるのであります。最終型は FreeBSD 7.3-STABLE に落ち着いていたのですが、各種デバイスが動作しないので早いところ FreeBSD 8 系にしたいものだ。と何回もトライしていたのですが・・。

今回やはりバージョンアップにトライしました。 EeePC に USB 接続の 2.5 インチ HDD を接続します。

それとは別に USB メモリからブートしてイントールするためのブートイメージを作成します。参考にしたのは「USBメモリからFreeBSDをインストールする」こちらのサイト。

ここに書かれている USB メモリの dd や newfs などを参考にさせてもらいした。ありがとうございました。ただし一点だけ。僕は USB メモリからブートしたあとにネットワークインストールする予定なので CD-ROM イメージ全ては必要ありません。上記 URL の cp -pR /cdrom/* /usbmem の部分は以下のようにします。

|

/boot だけを USB メモリにコピーする。って感じです。これだと USB メモリの容量は 64MB のもので済みます。あとはブートしたあとにネットワークインストールするだけ。FreeBSD の iso イメージ的には FreeBSD-8.1-RELEASE-i386-bootonly.iso を用意すれば十分。て感じでしょうか。

と、言うことで、ブート用の USB メモリと USB 接続の 2.5 インチの HDD (今回はここに FreeBSD 8.1-RELEASE をインストールします)が用意できました。これでインストールします。が・・。EeePC では USB 接続の HDD を認識してくれませんでした。orz。FreeBSD のインストーラは起動するのですが、HDD 選択の画面で USB 接続の HDD を認識してくれないのであります。ブート用の USB メモリは問題無くブートしました。

しょーがないので普段利用しているデスクトップ PC で再度トライ。BIOS 設定を変更して USB メモリからブートするようにします。でもってブート。おぉ。今度はちゃんと USB 接続 の HDD を認識したのでこちらに対して FreeBSD 8.1-RELEASE をインストールし、無事に完了するのでありました。

母艦 PC (インストールに利用したデスクトップ PC) をシャットダウンしたあとに USB メモリと USB 接続の HDD を抜きます。でもって USB 接続の HDD を EeePC に接続してブートするのであります。

おぉっ!! ブートしたっ!! と思ったのもつかの間・・。umass0:0:1 など、 USB デバイスは認識するのですが、HDD が認識しないので FreeBSD が root バーティションはどこだ?と聞いてきます。

ufs:/dev/da0s1a

とか打つ画面ですね。ここから先に行かない・・。orz。dmesg 的には以下のような感じ。

|

どーしたもんかいのぉ・・。と悩んでいるのであります。8-CURRENT や 8-STABLE をインストールした時と全然一緒な状態・・。orz。

そんなバナナっ!! この後におよんでいくら何でも 8.1-R まで行っても USB デバイスからブートできないなんてありえないだろうっ!! とか思い、いよいよ IRC で聞いてしまいました。そしたらとある有名なコミッタの方が以下の設定を /boot/loader.conf に書いてみそ。と言うので言われたとおり書いてみました。

|

インストール直後の状態でシングルユーザでもブートしてくれないのにどうやって /boot/loader.conf 編集したらえーねん。とか思うのですが、僕は USB HDD を別の FreeBSD に接続して mount /dev/da0s1a /mnt したあとに /boot/loader.conf を編集しました。そのあとで再度 EeePC に接続してブートしたらっ!! おぉー。da0 がようやっと認識できて上のような dmesg となったのでありました;-)。わーいっ!! ありがとうございましたーー。

EeePC では 7 系 STABLEは今まで動作していたのですが、 8 系 STABLE はこの USB の問題で諦めていたのでありました・・。

ちなみに他の FreeBSD を持っていない人は /boot/loader.conf に書き込むこと、できないですよね。そんな人は ブート時のメニューで 6 を選択します。そこで set コマンド叩いてから boot とたたけば良いらしいです。ブートしたあとはすかさず /boot/loader.conf に設定を追加してあげれば OK です。

|

ふぅ。FreeBSD を USB メモリや USB HDD などからブートしたい人は上記設定を入れると、umass の認識でちょっと待ち状態が入るのでそのあとに da0 が認識され、ルートパーティションが取得できると言うわけですね。上記の設定が無い場合、da0 を認識する前にルートバーティションはどこぜお?ってなってしまうのでちっくとまちぃや。って感じで上記の設定を入れるのだそうです。

それにしても無事にブートできて良かったです。うんうん。さてと。今から csup で 8.1-STABLE にしようかなー;-)。

ほんにもう。それにしてもありがとうございました。

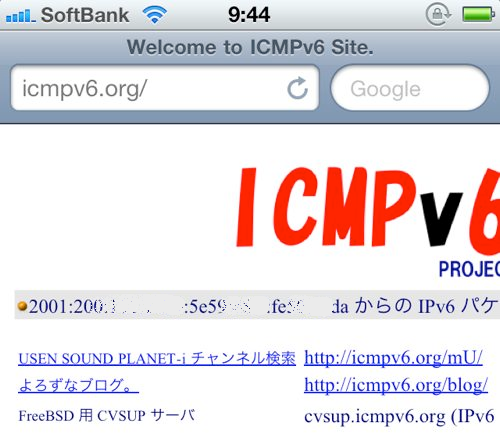

iOS4 は IPv6 Ready。

ちょっと訳あってネットワークに ping6 -w ff02::1%re0 とか打ったのですが、なんとっ!! iPhone4 が応えてくれたんですね。あぁれー。iPhone4 と言うか iPhoneOS と言うか iOS っていつから IPv6 Ready になったのさーっ!!

って驚いていたのですが、iOS4 になったら IPv6 Ready になったのねぇ。Apple はそんなこと一言も言ってない気がする。 Apple にとって、と言うか、ユーザは IPv4 使ってようが IPv6 使ってようが関係ない。と言うことなんでしょうねぇ。

自宅のネットワークは IPv6 ルータ(FreeBSD なんだけど;-)が RA 流していて、無線 LAN 上も IPv6 Ready なワケでして。なので、iPhone4 を無線 LAN 経由で利用して IPv6 なサイトを見るとまぁ;-)。

iPhone4 の Safari で icmpv6.org なサイトを見ると、このサイトはアクセスして来た IP アドレスを表示してくれるんですけども、iPhone 上の Safari を確認すると、おぉっ!!ちゃんと IPv6 でアクセスしてくれているのでありました。

これはちょっと感激なのであります;-)。

ちなみに iPhone4 上の Opera で試したら IPv4 でのアクセスでした。Opera はまだ IPv6 スタックを持っていないみたいですね。って言うか、Opera mobile って Proxy 側でキャッシュして、そのキャッシュが圧縮されたのを持ってきて表示するんだっけか。すると Proxy までのアクセスなので IPv6 はまるで必要無いのか。

後、その他 ping ユーティリティなど 2,3 で試してみましたが、古いヤツなので IPv6 には対応していませんでした。

Mail App は自宅のサーバに対して imap4 の SSL でアクセスしているのですが、サーバ側の maillog を見たらこれまた IPv6 でアクセスしていました。やるー;-)。

今のところはまだ Apple 謹製のアプリケーションしか対応してないんでしょうかね。

それにしても ping6 -w で応える機器って一体なんの実装使っているのよ?! って話はありますが;-)。

後は iPhone SDK で IPv6 スタックの API がどうなっているか、確認する必要があるかもですねぇ。今後の課題にしたいと思います;-)。

Socket7。Cyrix 686MX。

「CPU コレクション」の第八回目です。再び Cyrix の CPU の登場です;-)。

しかし、僕は Cyrix の MII-300GP 以前のラインナップにはいまいち疎いのですが、6x86MX-PR200 と書いてあります。ベースクロックは 75MHz。ふむ。P55C よりも FSB は上ですね。

CPU 自体はあまり美しくないのですが、ペイント部分ははげて無くて綺麗に残っています;-)。MII の前身 の CPU なので MI (えむわん)と呼ばれていたらしいです。

前回掲載の DTI WinChip は会社の廃棄 PC から CPU を頂いてきた。と書いたのですが、この CPU も確か、時期をほぼ一緒にしてはやり廃棄 PC から抜き取った記憶があります。

それにしても WinChip や 6x86MX な PC(しかも自作) を使う会社でどんなだぁ?f(^^;;。

こちらが裏側。

中央色違いの部分にうっすらと黒のペイントで “CANADA” と書いてあるのでありました。

あと一回、Socket7 なネタが続きます;-)。

scim-bridge.el な ports 作りました。

ちょっと前のエントリーで「ibus-mozc を使う。」ってのを書きました。 「もづく」を使うよ。でもって emacs23 からでも使えるよ。ってやつですね。

で、ibus.el の作者さんの 「irie @ ウィキ」を眺めていたら「scim-bridge.elのぺえじ 」 ってのもあるのに気づきました。

この scim-bridge.el をインストールして emacs23 から利用すれば scim と通信して日本語入力ができるようになるんかな?とか思った次第であります。

でもって、scim と言えば scim-bridge はあるし、scim-canna もあるし scim-bridge-qt4 もあるしで、いろいろあるので scim-bridge.el を利用すれば canna.el なしで Canna の入力が可能になるのかな?とか思い早速試してみました。

まずは scim-bridge.el の ports を作ってみました。参考にしたのは同じ作者さんの ibus.el の ports です。textproc/ibus-el があるのでこれを参考にして作ってみました。以下の URL に置いてあります。

http://www.icmpv6.org/Prog/FreeBSD_ports/ports-scim-bridge-el-20100823.tgz

これをダウンロードしたあとに /usr/ports/textproc/ 辺りに展開してインストールしてください。一応関連性としては textproc/scim と textproc/scim-bridge は付けています。あとは自分の好みで japanese/scim-canna や textproc/scim-bridge-qt4 などをインストールしてください。

~/.emacs に記述するサンプルはこの辺りに置いておきます。

(setq jaime “???”) の文字列で mozc を利用するか scim-bridge を利用するか決定してください。

scim の 設定方法については以前書いた「kde4-4.4.5+qt-4.6.3 環境の scim-1.4.7。」を利用してください。これで多分 scim-bridge.el が動くようになったかと思います。

scim-bridge.el を利用してみてまず驚くのが、ターミナルへの文字入力と一緒でディスプレー上に SCIM のメニューバーが表示されることですね。本当に「ネーティブに動作しているの?」って思うんですが、Ctrl が入力される場面とか、日本語入力ができない時にはちゃんと SCIM がオフになるんですね。この辺りすごい。まぁ、ibus-mozc.el でもその動作は一緒なんですけどね。さすが同じ作者さんだけあって、動作が統一されていてなかなか嬉しいです;-)。また、感激します;-)。ありがとうございます。

あと、emacs 起動時には以下のように IME を none にして起動しているのでこれは多分文句無しにネーティブで動いているんだろう。という感じです;-)。

|

さてさて。僕がどうしてこの ports を作ったかと言うと・・。ちょっと前のエントリーで「emacs-23.2+Canna な emacs の ports。」と言うのを書いているのですが、この時に書いたパッチは今の emacs のメンテナの Ashish SHUKLA さん にメールを送っていて、しばらくやり取りしたあと、彼は 06/10 に改定した emacs の ports を Giorgos Keramidas さん 宛に奥っているんだけど、それは今でもちっとも反映されていないんですね。

なので、emacs23 の make config 時のオプションに WITH_CANNA=yes ってのがなかなか現れない・・。orz。 半分諦めの境地ですかね。

あと、実はもう一点あって、Ashish SHUKLA さん から emacs24 (ports 的には editors/emacs-devel なんですが) の WITH_CANNA の パッチも書いてねー。とか言われて、ちょっと書き直し始めたのですが、これがまたあーたっ!! emacs24 の configure の形式とか Makefile.in とかがずいぶんと様変わりしてしまって、ソースコード治すよりもそっちのほうが大変。みたいな感じになっているのであります・・。orz 僕、 C は解っても autoconf/automake はいまいちよくわからないのよねぇぇ・・f(^^;;。

ちゅーこって、ことえり キーバインドに対応した ibus-mozc に走るか scim-bridge に走ったほうがよっぽど早いのであります。 scim-bridge は Canna に対応しているしねぇ;-)。

と、言うことで、僕は多分今後 Emacs 用の WITH_CANNA なパッチは書く事はないと思います。是非とも scim-bridge.el のほうを利用していただけれると嬉しいのであります。

それにしても scim-bridge.el かぁ。これを利用すると Canna キーバインドでの文字入力もサクっとできるし嬉しいのであります。あ、筆者の場合、Canna のキーバインドをかな入力で利用しています。ローマ字入力は試していません。けど、~/.emacs の (scim-define-common-key ?\C-* t) の “*” の部分の文字を任意のものに変更するといろいろなキーバインドが利用できるようになると思います。

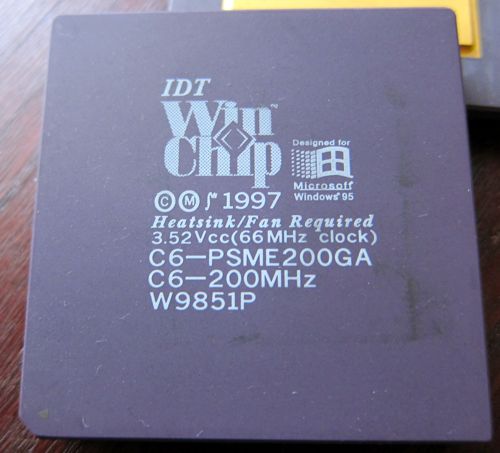

Socket7。DTI WinChip。

「CPU コレクション」の第七回目です。まだまだ Socket7 が続きます。この辺りから “マニア垂涎” となって行きます;-)。

今回の CPU は DTI の WindChip C6-200MHz。 ベースクロックは 66MHz ですね。P54C 辺りと同系列って感じでしょうか。

この CPU はウル覚えなのですが、会社の PC を廃棄するって時にドレドレ。などと、パーツが再利用できないか確認した時に見つけたもので、この CPU を手に入れたばっかりに僕の CPU の収集が始まってしまったのでありました。つまり、ターニングポイントとなった CPU ということですね;-)。

Socket7 大好きだし、Intel や AMD ではない CPU だったのが魅力を感じたのでしょうね。当時はもう既に Cyrix MII-300GP を利用している時だったし。

こっちが裏側です。

表はセラミックのパッケージに白いペイントなのですが、裏にはゴールドが利用されていて、チロッと文字が書いてあるのであります。

この CPU が僕の収集欲に火を付けたのでありました;-)。

ibus-mozc を使う。

ちょっと前のエントリーに「SCIM 動かなくなったよー。環境変数変えてみた。」みたいなこと書いたのですが、そもそも、IME 自体を変えてみることにしました。

僕は最近 MacOSX で ことえり を利用しています。正確に言うと ATOK for Mac 使っていてキーバインドを ことえり で利用しています。はたまた、Windows では「google 日本語入力」を利用してキーバインドはやはり ことえり を利用しています。

するっていと、FreeBSD でもそろそろ Canna のキーバインドを卒業して ことえり キーバインドに統一したいなぁ。と思うのが人情です;-)。

で、いろいろ調べてみたら uim には ローマ字->日本語 や ローマ字->カタカナ 変換のためのショートカットキーが用意されているんですね。で、試しにかな入力時のこのショートカットを ことえり 風に設定してみたら・・。あぁら・・。かな入力時には設定したショートカットキーが有効にならないのね。と、言うことでちょっとアングリ。orz。

それならば。と言うことで探していたら、IRC で教えてもらったのですが MacOSX や Windows 用には 「google 日本語入力」と呼ばれているものが Linux や FreeBSD では ibus-mozc(iBUS 経由で利用できる「もづく」) としてリリースされているのですねぇ。

ports 的には japanese/ibus-mozc になります。これを make install したあと pkg-message で表示される環境変数を設定して、再度 X にログインし直せばもうばっちり mozc が利用できるのであります。

iBUS と言うのは僕も良く知らないのですが、インプットメソッドとの通信をやりとりする規格みたいなものです。例えば Canna は cannaserver と port 5680 でやり取りしますが、これを iBUS 経由に置き換えると ibus-canna とか言う名前になるんだろうなぁ。と思います;-)。

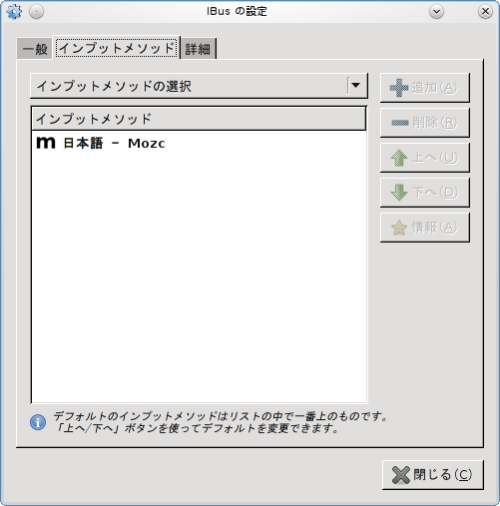

で、本題に戻ってと。まずは iBUS で mozc を利用する設定をします。 KDE4 を利用している場合、kickoff メニューの「設定」に “iBus の設定” と言うメニューがあるのでそれを起動します。python で書かれた ibus-el-agent と言うのが多分プログラム名だと思います。

これで mozc を指定してあげます。これで iBUS は mozc と接続するようになります。ちなみに、KDE4 を利用しているとシステムトレイに iBUS のアイコンが表示されるようになると思います。

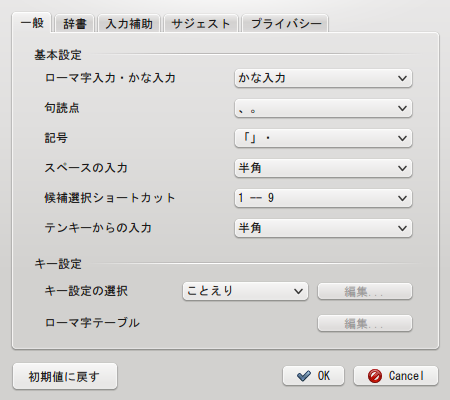

続いて mozc の設定をします。 MacOSX や Windows の「google 日本語入力」でよく見る設定画面ですね。コンソールから mozc_tool_config とタタきます。表示されたウィンドウで自分の好きな設定をします。

これで設定は完了。あとは [半角/全角] キーを押してベコベコ日本語を入力するだけなのであります;-)。僕は ことえり キーバインドのかな入力にしました。これで MacOSX、Windows、そして FreeBSD においてはすべて同じキーバインドになりました。やったーっ!!

なお、mozc の変換効率は少なくとも Canna よりは賢いと思います;-)。まだ使い込みがちょっと足りないですが・・。

あ。「google 日本語入力」にはいつまで経っても治らないバグが一個あります。文字を確定する前に漢字が表示されるプルダウンメニュー(これを「サジェスト」と言うのかな)が表示されますが、この「サジェスト」がマウスカーソルの上に表示されるとその段階で文字が勝手に確定されてしまいます。なので、文字を打つときにはマウスカーソルは画面上の全然関係ない場所に置いておくことをオススメしますX-(。

あと、かな入力時の “ー” 問題ががありますね。 Shift+| でないと “ー” が打てない。そんな場合は xmodmap で設定します。以下の設定で Shift キーなしで “ー” が打てるようになります。

|

ただしっ!! そーすると今度は “\” キーが打てなくなるのですが、これは “ろ” キーのところで打てます。 \rm * とか打つときに |rm * になってしまいますが、どっちが良いかは自分で判断してみてください。

さて。まだ一点残っております。 emacs23 ですね。こいつの IME はどうすんべ。とか思うのであります。僕自身は emacs23 用に Canna パッチを書いたので Canna を利用していたのですが、そもそも emacs23 だけが Canna キーバインドだと大変だぁ・・。と言うことになるのですが、ちなみに umeさん が ibus.el を ports にしてくださっているのでそれを利用することにします。ports 的には textproc/ibus-el になります。

あとは、~/.emacs の編集になりますが、ibus.elのぺえじ を参照すればその設定方法が分かります。でもって比較的容易に emacs23 を ibus 対応にすることができるのであります;-)。

つい最近 0.2.0 と言う最新版がリリースされました。これを利用すると良いでしょう;-)。

僕が利用している ~/.emacs は dot.emacs.fontSetUp として置いとくのでよかったら参考にしてみてください。 emacs23 がアンチエイリアスを利用しても遅くならないフォントの設定も一緒に描いておきました;-)。

これで本当にすべて、キーバンドの統一が出来ました。嬉しいですねぇ;-)。でもってemacs23 用の Canna パッチは書いたんだけども、emacs24 用のパッチは多分書かないと思います。けど、それはそれでしかたがないことなのかなー。と、自分では思っていますが・・。

strigi と virtuoso と KDE4。

MacOSX には Spotlight というのがありますが、これは利用している Mac のファイルの情報をデータベースに突っ込んで、それを後から検索できるようにしたものです。

これと似たようなことが、最近の KDE4 では利用することができます。strigi と言うものですね。ports 的には deskutils/strigi です。こいつは KDE4 をインストールすると比較的容易に利用可能で、KDE のスタートメニューの検索や、システム設定での検索などで利用されています。

strigi 自体は FreeBSD 中のファイルの情報を収集してデータベースにほーりこんで検索できるようにしてくれますが、その時に NEPOMUK を利用して、検索しやすい索引情報を付加します。ちなみに NEPOMUK は ports ではなく、KDE4 の一部として、ports では x11/kdebase4-runtime に含まれています。

しかし、KDE4 をインストールして早速 Spotlight みたいにデータベース作って検索可能にするぜぃ。と思ってみても FreeBSD の ports では KDE4 を全部まるまるインストールしても、データを格納するデータベースがインストールされないので default で strigi を利用することはできません。

KDE4 のシステムトレイの 丸 “i” マークの所に「virtuoso がインストールされてないので strigi は利用できないよん。」とメッセージが表示されます。つまり ports 的には databases/virtuoso をインストールして初めて利用することが可能になります。

それはつまり、KDE4 の ports と virtuoso は関連性が切られていると言うことですね。ワザと切っているのかたまたま忘れただけなのかはビミョーですね。関連性を付けてしまうと「デスクトップ検索なんざいらねーぜ。」って人の環境でも動作してしまう。と言うことななるので・・。

自分から進んで databases/virtuoso をインストールしたら一旦ログアウトして再度ログインしましょう。これで strigi を利用する準備が整いました;-)。

既にバックグラウンドで strigidaemon と nepomukserver が動き出したかもしれません。データ収集開始ですね。

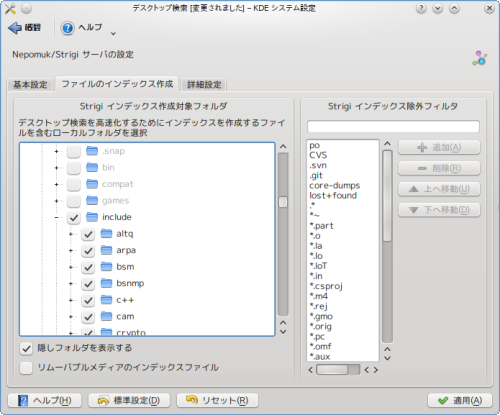

どこのディレクトリ、どのファイルを収集するかは「システム設定」の [詳細] タブの「詳細なユーザ設定」の中にある「デスクトップ検索」で設定することが可能です。

[基本設定] タブでは両方にチェックを付けます。検索を止めたい時はこのタブのチェックを外します。 [ファイルのインデックス作成] タブではディレクトリとかファイルの設定を行います。左側のメニューでどのディレクトリを検索対象とするか、右側でどのファイルを検索対象とするかを指定します。

後はひたすら待つばかりです。システムトレイに時々情報が表示されるのでまぁ、気がついた時に確認してみましょう。

インデックスの作成はけっこうこまめに起動しています。救いなのが一個の CPU しか使わないのでマルチコアの PC の場合にはそんなに苦痛は感じないのではないかと思われます。あ。けど、ディスクアクセスが気になる場合もあるかなー。 1Core な CPU や回転数の遅い HDD を利用している場合には stringi 自体は利用しないほうが良いですね。databases/virtuoso をサクっと pkg_delete するのが良いかと思われます;-)。

さてと。strigi と nepomukserver で集めたデータは $HOME/.strigi/ に格納されます。 clucene/ と言うディレクトリの中に入ります。雰囲気的には qdbm みたいな感じでしょうかね。ただ、サイズが気になるところではありますが。

データ収集はこんな感じで、続いて実際に検索結果を表示したい所ですが KDE4 を利用していない人は strigiclient と言うコマンドがあるのでそれを利用してみてください。検索結果が表示できるかと思います(後、検索パスも指定できます)。

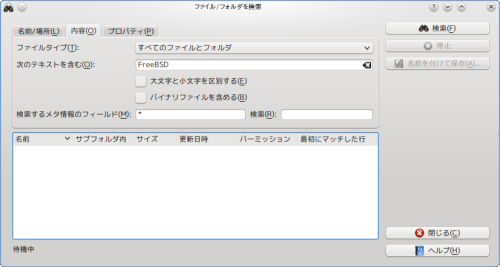

KDE4 を利用している人は K メニューから「ファイル/フォルダを検索」を指定して起動してください。 kfind と言うコマンドが起動されます。後は [名前/場所] や [内容] のタブでそれぞれ検索すれば結果が表示されるようになります。

これでデスクトップ検索ができるようになりました;-)。

もし、検索しても何も表示してくれない場合にはもしかしたら kfind を以前に起動したことがあるからなのかもしれません。$HOME/.kde4/share/config/kfindrc を削除して kfind を再実行してみてください。

パッと思いつくのは Thunderbird や mew などのメーラ(MUA) で、こいつらは独自の検索システムを持っていてそれぞれ個別にデータベースにその情報を突っ込んだりしていますが、それも必要ないかなー。デスクトップ検索でメールの情報もパスに入れてしまえばデータを保持する場所は一個で済むし。みたいな感じでしょぅか・・。

とは言いつつやはり、デスクトップ検索のデータ収集中(インデックス作成中)はそれなりに CPU とメモリを持っていかれるのでちょっと贅沢なマシン環境で実行するのが良いかなぁ。と、僕も思うのであります;-)。

まぁ、あるものは使ってみた。と言う感じでしょうか;-)。

ちょっと前に書いた「KOrganizer と google カレンダーの sync。」の記事もそうなのですが、今まで X と言うのはマルチウィンドウでターミナルと emacs を利用する。みたいな感じだったのですが、最近はコッテリとした “統合デスクトップ環境” の各機能を使いこなしても面白いなぁ。などと思うようになってきました。

KDE4 の アドレスブック(kaddressbook) と AdtiveDirectry を連携させてみたり、MacOSX 上のアドレスブックの情報を vCard で出力して KDE4 の アドレスブックに食わせたりとか。

なんか、ようやっと “統合デスクトップ環境” を使いこなせてきたぞぉ。みたいな感じがしてきました;-)。これからもちょくちょく書いていきたいです;-)。

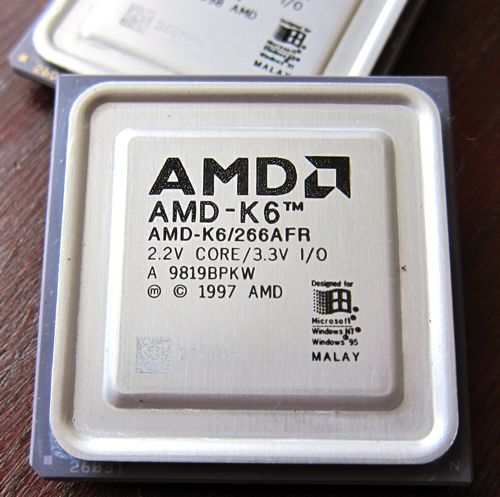

Socket7。AMD K6。

こんにちは。「CPU コレクション」の第六回目です。今回の CPU は僕は利用したことは無いのですが、コレクションとして「欲しいなぁ。」と思っていたものです。

手元には K6/266MHz と 300MHz がありますが、あれあれ? 300MHz のほうは K6-2/300 って書いてあるなぁf(^^;;。

前回掲載した K6-2 な CPU はヒートスプレッタに溝が掘ってある感じのヤツだけと、こっちのはペイントしてあるので僕的には見た目はこっちのほうが好きなのであります。なので、コレクションとして、是非手元に置いておきたい。と思ったのでありました。

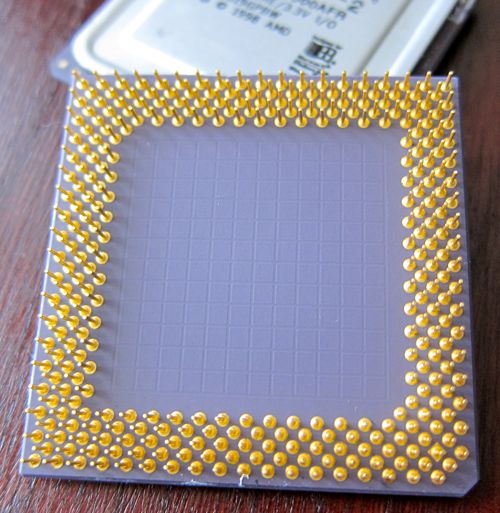

裏側はやはりサッパリとしたものです;-)。

二つ並べるとこんな感じ。しかし、300MHz のほうは K6-2 であったか・・f(^^;;。ペイント版は “AFR” 溝掘り版は “AFX” と書いてあるのできっと何かが違うのでしょうなぁ。

僕に取ってはどちらも大切なコレクションなのであります;-)。

fon ルータと iPhone(iOS4) の関係。

ちょっと前の記事で「fon ルータが送られてきました。」ってエントリーを書いたのですが、僕の手元には古い fon ルータ二個と新しく SoftBank からもらった 802.11n に対応したのが一個の合計三つがあるわけです。

これら、複数個の fon ルータに対して iPhone4 で接続して設定とか色々いじっていて驚いたことがあったので書いておきます。

先に SoftBank の動向を見ると「孫さん。多分 jobs にお願いしたんだろうなぁー。」って思える点が見え隠れするんですね。まぁ、fon 自体はインターナショナルなので「日本発」ってことは無くて fon 側から Apple に提案したのかもしれないけど。

SoftBank から届いた fon の新しいルータは「fon ルータが送られてきました。」のエントリーに掲載した一枚目の写真なんですが、こいつは fon ルータにアクセスして設定変更しようとしても、パブリック Wifi のほうは変更できないんですな。”FON_FREE_INTERNET” って SSID 固定なんですね。でもって古いヤツ、写真二枚目の左側ですね。こいつのパブリック Wifi は違う名前なのですが、任意の文字列に変更できるのであります。

で、iPhone4 と言うか iOS4 で “FON_FREE_INTERNET” にアクセスすると・・。

なんとっ!! 「自動接続」と「自動ログイン」てメニューが現れるんですな。パブリック Wifi 側を “FON_FREE_INTERNET” 以外の例えば “FON_iOSAP” とかに変更して、iOS4 でアクセスするとあぁら不思議。「自動接続」と「自動ログイン」の二つのメニューは表示しないのであります(@_o)。

“FON_FREE_INTERNET” と言う文字列ではない SSID の場合、毎回 ID とパスワードを専用の画面で入力する必要があります。古い fon ルータを利用していた場合 SSID は “FON_FREE_INTERNET” になっていないので結構苦痛です・・。orz。

明らかに iPhone4 と言うか iOS4 の機能として “FON_FREE_INTERNET” と言う文字列を認識しているのであります。ちょうど SoftBank が fon ルータを配ったから “FON_FREE_INTERNET” を認識したのか、fon のほうが Apple ににじり寄ったのか解りませんがタイミングが一緒と言うのがあやすいぃーのであります。

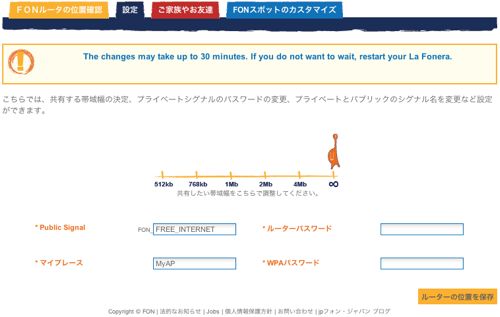

後、fon.com の fon ルータの管理画面のキャプチャも付けておきます。

アカウントを作成して fon ルータを登録するとこの画面から fon ルータの管理が行えます。 SoftBank が配っているのは 802.11n に対応しているので速いです。それに引き替え、僕が以前から持っているものは 11g にしか対応していませんが。

どちらもこのキャプチャのように二つの SSID と ルータへのログイン用パスワードと WPA キーを変更できるようになっています。なので、 192.168.10.1(default の fon ルータの IP アドレス。設定画面が表示される) にアクセスする必要はあまり無いような感じでしょうか。

それにしても iPhone (iOS4) が “FON_FREE_INTERNET” と言う文字列によって動作が異なるというのは、僕的にはかぁなり衝撃でした。以前から持っていた fon ルータの パブリック Wifi 側の SSID は早速変更しました。

なので、これを読んでいる方で、以前の fon ルータを持っている方は是非、パブリック Wifi 側の SSID を “FON_FREE_INTERNET” に変更することをお勧めします;-)。