最近というか、かなり前から秋葉原の色々なショップでジャンク扱いで販売している PLANEX の MZK-W300NH2 という BB ルータがあります。

今回はこれが 500yen で売っていたので買って来ました。実は一年くらい前に 1,000yen で一個購入しているので今回が二個目の購入。ということになります。

個人的には二個目のヤツに OpenWRT をインストールして、その上で OpenFLOW などを動かしてみようかなぁ。などと思った次第です。

で、今回はその手順を見ていくことにしましょう。とは言いつつも一回では到底終わりそうにないので多分数回に分けて書いていくことになります;-)。

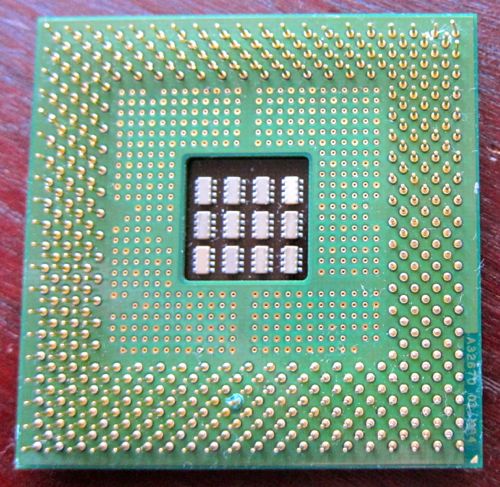

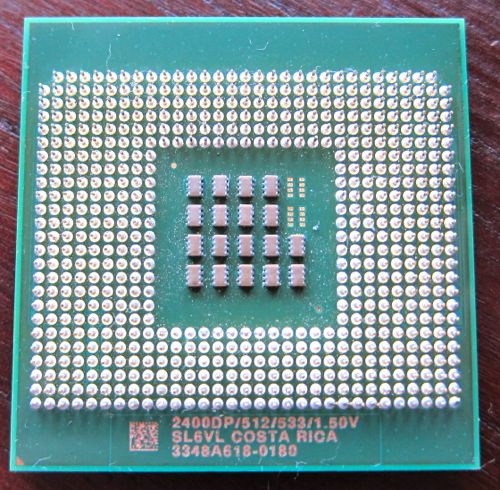

まず、 MZK-W300NH2 で OpenWRT が動作するか確認する必要があります。 OpenWRT のサポートしている機器の一覧を確認します。ふむ。 MZK-W300NH2 はリストアップされていませんね。と、いうことで MZK-W300NH2 の機器の情報を取得します。

・アーキテクチャは ramips

・CPU は RT3052

・FLASH は 4MB

これだけ解れば大丈夫か。似たような機器としては Allnet の ALL0239-3G などが掲載されているのでトライです。以下の URL からそれらしいファームを拾ってきます。

http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ramips/

で、ウェブインターフェースからファームウェアを更新しようとするんですが、チェックではじかれますね。アタタタタ。と、いうことでしゅーりょー。orz。

何か手段は無いものか? などと調べていたら MZK-W300NH2 にはマザーボード上にシリアルのコネクタというか、結線できるものはあるようですね。ウェブで調べてみると以下のようです。右から順に以下のようになっています。

・3.3V

・TXD

・GND

・RXD

では、ここに RS232C のチップと D-SUB 9pin オスを付けてしまいましょう。こんな感じになりました;-)。写真を 2,3 枚。

こっちがアップの図。

でもって、こっちが D-SUB 9pin がニョキっと生えた図。

今回利用したチップは ADM3202 です。ただし、僕が付けられるわけもなく、会社の同僚で仕事が電子工作という人に付けてもらいましたf(^^;;。ありがとうございました。

さてと。今回の話はようやっとここから;-)。シリアルコンソールが付くと、もう何でもできるような気分になります。まずは電源投入してプロンプトなどを表示してみます。

U-Boot 1.1.3 (Nov 25 2008 - 16:46:30)

Board: Ralink APSoC DRAM: 16 MB

relocate_code Pointer at: 80fa8000

Please choose the operation:

0: Load ucos code to SDRAM via TFTP Client.

1: Load system code to SDRAM via TFTP.

2: Load system code then write to Flash via TFTP.

3: Boot system code via Flash (default).

4: Entr boot command line interface.

9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.

|

最初にメニューが出力され選択できるようになっています。メニュー画面の表示時間は一秒なので二秒後には 3: が動作し BB ルータとしての OS が起動してしまいます。なので、電源投入後はすかさず 4 を押します。

するとコマンドプロンプトが出てきます。

RT3052 # ?

? - alias for 'help'

boot - boot default, i.e., run 'bootcmd'

bootd - boot default, i.e., run 'bootcmd'

bootm - boot application image from memory

bootp - boot image via network using BootP/TFTP protocol

cp - memory copy

echo - echo args to console

erase - erase FLASH memory

help - print online help

loopback - Ralink eth loopback test !!

md - memory display

mdio - Ralink PHY register R/W command !!

mm - memory modify (auto-incrementing)

mw - memory write (fill)

nm - memory modify (constant address)

printenv- print environment variables

protect - enable or disable FLASH write protection

run - run commands in an environment variable

saveenv - save environment variables to persistent storage

setenv - set environment variables

spicmd - read/write data from/to eeprom or vtss

tftpboot- boot image via network using TFTP protocol

version - print monitor version

|

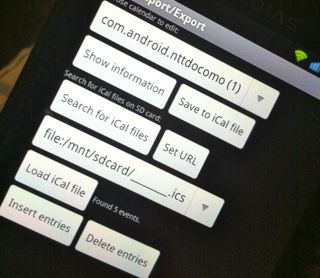

なるほど。こんなコマンドがサポートされているのね。で、プロンプトから操作するときのの情報を知るには printenv コマンドを実行します。

RT3052 # printenv

bootcmd=tftp

bootdelay=2

baudrate=57600

ethaddr="00:AA:BB:CC:DD:10"

ipaddr=10.10.10.123

serverip=10.10.10.3

preboot=echo;echo

ramargs=setenv bootargs root=/dev/ram rw

addip=setenv bootargs $(bootargs) ip=$(ipaddr):$(serverip):\

$(gatewayip):$(netmask):$(hostname):$(netdev):off

addmisc=setenv bootargs $(bootargs) console=ttyS0,$(baudrate)\

ethaddr=$(ethaddr) panic=1

flash_self=run ramargs addip addmisc;bootm $(kernel_addr)¥

$(ramdisk_addr)

kernel_addr=BFC40000

u-boot=u-boot.bin

load=tftp 8A100000 $(u-boot)

u_b=protect off 1:0-1;era 1:0-1;cp.b 8A100000 BC400000¥

$(filesize)

loadfs=tftp 8A100000 root.cramfs

u_fs=era bc540000 bc83ffff;cp.b 8A100000 BC540000 $(filesize)

test_tftp=tftp 8A100000 root.cramfs;run test_tftp

stdin=serial

stdout=serial

stderr=serial

ethact=Eth0 (10/100-M)

Environment size: 783/65532 bytes

RT3052 #

|

なるほど。tftp の設定とか、FLASH の扱い方とか設定できますね。ウェブインターフェースでイリーガルなファームウェアを更新するとガードがかかってできませんが、 tftp サーバから持ってきてブートするともしかしたら OpenWRT がブートするかもしれないですね。

と、いうことで第一回目は終了です;-)。 MZK-W300NH2 にシリアルポート付けたぜーっ。ってのが第一回目だったりします。それにしても RS232C のチップ埋め込んでハンダ当てて色々やるのは随分と敷居が高いですよね。

で、こーいうのを見つけました。

UART(3.3V)-RS232C変換モジュール内蔵コネクタケーブル

D-SUB 9pin コネクタの中に RS232C チップが最初から埋め込まれていて、伸びたケーブルをマザーボードの ピンに何らかの手段で接続すれば良いだけ。と、いう非常に簡単なモノです。ただ、これをどうやってマザーボードに固定もしくは接触させるかを考える必要はあるかと思いますけどね。

それにしてもシリアルコンソールがあるといきなりワクワクしてしまいますね。後は tftp サーバからファームウェアをダウンロードしてブートできれは良いだけになりました。とは言いつつ、ファームウェアを作らなければならないわけでして。それについては上にも書きましたが次回以降で;-)。

次回 があるか分かりませんがf(^^;;。