8.0-RELEASE がリリースされたみたいなので、自宅の PC にインストールしてみました。色々新しいデバイスドライバが使えるみたい。ってのもあるんですけどね.

最近は MacOSX をメインで使うようになって本当に FreeBSD へのモチベーションは下がりつつあるのですが、けど、おっかけないと・・。感があるわけです。

とはいいつつ、普段利用しているデスクトップとかサーバにはまだまだインストールする勇気が無いので、今は「キッチンのパソコン」と利用している EeePC にインストールしてみました。以前にもこのブログに書いているのですが、久しぶりに引っ張り出してみました;-)。

で、EeePC に USB 経由で 2.5 インチ HDD をつけて、その HDD には 7.2-STABLE が入っているわけだけど、これを cvsup で 8.0-STABLE にしたわけです。

自分でカーネル config を作成して、make installkernel して、さてと 8.0-STABLE ブートだ。と思ったら・・。あんれまぁ。USB に接続した HDD からはブートしませんでした・・。

手元に 8.0-STABLE が動作している PC が他に無いのでなんとも言えないのですが、カーネルのブート時に USB デバイスを一切認識してくれない状態。カーネルロードモジュールでは usb.ko とか umass.ko をロードしているのだけど、ブート時には USB デバイスとかチップを一切認識しないので、USB に接続した 2.5 インチ HDD、/dev/da0s1a になるわけですが、これが見えない。

なので、vfs.root.mountfrom 以前の問題だぁ・・。

http://www.mail-archive.com/freebsd-stable@freebsd.org/msg105670.html

この辺りのスレッドを見ると USB 機器からブートしないぜい。ってのがあるんだけど、これ、僕の現象とはちょっと違うよなぁ・・。

どうして USB デバイスが一切認識されないのだろう・・。まだまだ格闘は続くのであります;-)。

たかちゃん。

google 日本語入力。

久々に書きます。最近、ネタなかったのよー。けど、KDE-4.3.4 もリリースされたし、ちょっと書くことが出てきたかも;-)。

と、いうことで、今回は、あの「google日本語入力」についてです;-)。

会社で利用している WindowsXP には MS IME 2003 しか入ってなくて、変換効率がいまいちだったので入れてみました。ただ、あいにく日本語入力の機会に恵まれていないのでまだ、いまいち良くわかりません。

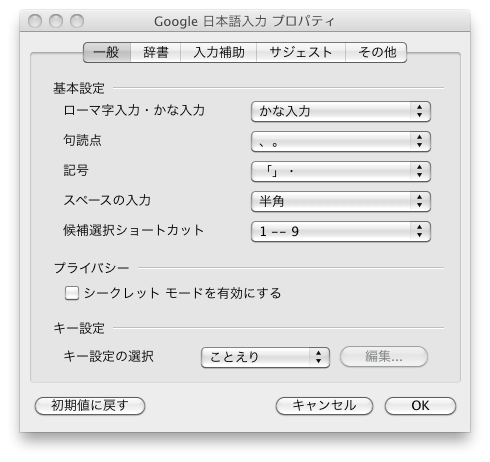

このドキュメントは Mac 上て書いています。「google 日本語入力」を利用して;-)。こうして、使い方を確認している最中です。

ここでは何回も書いていますが、僕はそもそも「かな入力」の人なので、「google 日本語入力」でも「かな入力」に対応していて助かります。などと思っていたら・・。「ー」全角ハイホン、”ラーメン”の真ん中の棒の部分の扱いが違うので驚きました。

「google 日本語入力」では「へ」キーの右側のキーをふつーに押すと「¥」yen マークが表示されてしまいます。あいたたた・・。orz。

全角ハイホンを出すにはシフトキーを押さないと表示されないんですね。これは結構ショックでかい・・。yenマークを押す機会なんてのはそんなにないのでキーバインドを逆にしてほしいものです。設定画面を見てもキーバインドの変更設定は無いのでこれは本当に痛いところです。

きっと「かな入力」の人にしか解らない悩みだとは思うのですけどねぇ・・(^^;;。

それにしても入力モードに「ことえり」というのがあるので助かります。Mac 上では当然必要な機能なんですが、その設定が Windows でも利用できるのは大きい;-)。

僕は昔から Canna を使っていた(NEC の EWS4800 のころから;-)し、しかも「かな入力」だったので C-n というのはすごーく重要(Canna をかな入力で利用したことのある人しか解らないであろう;-)なんだけど、「ことえり」の C-;,l,k,j がある意味似たような機能をしてくれているので Mac の日本語入力にもすんなり入っていけたんだけどねぇ。

それが Windows 上でも利用できるようになる。というのは非常に有難いことです。その昔、Canna for Win32 というのを Windows 上で試したこともありましたけどねぇ;-)。

インストールについてですいが、Mac 版はインストールしたあと、直ぐに利用できるのだけど、設定メニューが表示されません。一旦ログアウトしてから、再度ログインするとメニューバーのプルダウンに環境設定メニューが表示されるようになります。

さてと。僕的にはここまで書いたことが重要であって、他の記事やブログに書かれている変換効率などについてですが、上にも書いた通り、僕はずっと変換効率がおバカな Canna を使っていたせいで「連文節変換」と濁点や口読点で変換する。という文化は無くて、ほぼ単語単位で変換していたので特に気にはなりません;-)。

とある語句を変換した時に一番最初に表示される語句が怪しいとは思ってもスペースキーを叩いたり、TABキーを押したりすれば良いのでまぁ、僕的には十分かなぁ。という感じはします。

ATOK for Mac はまだお試し期間中なんだけど、どうしようか悩み中。四国の小さい会社が潰れそうなので月額 300yen 払っても良いかなぁ。とは思うのですけども、ATOK for Mac にはバグがあるですよ。

「かな入力」の時にとある語句を入力していると日本語入力がいきなりオフになる。例えば「たかのです。」と打つと「たqtkw@r>」となってしまう。”た”か”か”で日本語入力オン/オフのトングルに引っかかるんでしょうな。明らかにバグっぽい。ATOK for Mac 2008 ではその症状は出なかったので 2009 でエンバグしたのでしょうなぁ。

ATOK の関係者もしくは近い人がいましたらご対応頂ければと思います;-)。

さてとー。今回のこの記事を書いてみましたがやはり「ー」キーの扱いがボトルネックかなぁ。という気はしますが、慣れかなぁ。けど、考えてみると Canna も「を」や「ろ」きーが変なところにあったりするなぁ;-)。そー考えれば良いか。

もう少し使い込んでみることにしましょう;-)。

MacOSX Snow Leopard をクリーンインストール。と epkg について。

この間 Snow Leopard をインストールしたときはアップグレードインストールだった。だって店員さんが「クリーンインストールはできません。」て言うんだもん・・。

しかし、コメントを頂いたり、ウェブで検索してみると CD(あ。DVD か;-)を突っ込んで再起動し、 c を押しっぱなしにするとクリーンインストールができることを知ったので、過去の遺産を全て払拭すべく実施したのでありました。

DVD からブートした後は、インストール画面に表示されているツールバーのメニューから「ディクスユーティリティー」を起動してパーティションを削除する必要があります。

僕は外づけ HDD も持っていてタイムマシーンも動作しているのだけど過去の遺産は引っ張ってきたくないので、自分でバックアップしたものをインストール後に必要なものだけ抜き出す。と言う戦法に出ています。

気がついた点としては(当然なんだけど) ~/Library/ はバックアップするの重要ですねぇ。けど、このディレクトリ、ゴミが多いのもまた事実で、 ~/Library/Caches/com.apple.Safari/ なんてのはサクっと消してしまったほうが良いですね。後、フォントは /Library/Fonts/ にインストールしたほうが断然良い。

ってな感じで、復旧も終わりクリーンな状態となり、Xcode やら iPhoneSDK などをインストールして開発環境を整えます。それにしてもクリーンインストールして解ったのだけど、

/usr/bin/perl5.10.0

/usr/bin/perl5.8.9

/usr/bin/gcc-4.0

/usr/bin/gcc-4.2

などなど、随分とやってくれますなぁ。Apple も。って感じがします。そもそも、Xcode 入れた段階で /Developer/SDKs/ には MacOSX10.5.sdk/ と MacOSX10.6.sdk/ の両方がある。ってのにも驚いていますが・・。

それにしてもクリーンインストールした結果、それなりに make できないものが出てきて困っています。例えば sendmail-8.14.3 は Darwin 10.0.0 に対応してないし、make は通らないし、emacs は 22.3、23.1 共に make が通らないようになった。アップグレードインストールした時は無事に make できていたので何かがおかしくなったんでしょうなぁ。と言う感じです。自力で make するのは色々なソフトウェアが Darwin 10.0.0 に対応してからのほうが良いような気がします。

が、ただ単に「Darwin 10.0.0 に対応」とは行っても例えば FreeBSD の ports 的に言うと ports/devel/boehm-gc なんてのは 6.8 だと Darwin に対応しているのは i386 と PPC のみ。Darwon 10.0.0 は default で make すると x86_64 バイナリを出力するのでソースコードも Darwin の x86_64 に対応してくれないとパッチ書きまくりになってしまうであります。まぁ、gc の場合は 7.2alpha2 でちゃんと Darwin の x86_64 に対応しているので事なきを得たのですけどねぇ。

さてと。epkg ネタ行きましょう;-)。

僕は MacOSX ではバイナリパッケージとして epkg(http://www.ie.u-ryukyu.ac.jp/epkg/darwin4u/) を利用しています。管理も日本の方がやっているので ML に入れば日本語でのやり取りが可能だし、FreeBSD の ports みたいな感じなので、自分が欲しい epkg は自分で作成して仲間に入れてもらうこともできます;-)。

僕が過去に作った epkg のソース版 sepkg は以下の URL にあります。そして自分で作ったものはマージしてもらえたりもしているので嬉しいことです;-)。

http://icmpv6.org/Prog/Epkg/

epkg は Snow Leopard 版が出ましたが、今の所はまだ、バイナリパッケージが少ないようです。 FreeBSD 的に言うと 「ports から make する。」って動作が sepkg から make することになるんですが。現在は以下のような感じです。

http://www.ie.u-ryukyu.ac.jp/epkg/darwin6u/SEPKG/

で、じゃんじゃん sepkg 作ってくれる人募集中だそうです;-)。利用して「あれない。これ欲しい。」って言うより自分で作っちゃえっ。ってのが僕の感じなのであります。

今回はクリーンインストール環境からなのか、そこはかとなくはまった点を書いておきます。

まず、i386 と x86_64 のユニバーサルアプリの作り方ですが、/Developer/SDKs/MacOSX10.6.sdk

が必要です。 MacOSX は基本的には /usr/local/ は利用しないので自分でインストールしたライブラリが /usr/local/lib/ にインストールされた場合は以下の作業が必要になります。

|

僕もそれなりに epkg 利用してきましたが、SDKs の下に symlink する必要があるのを初めて知りました(^^;;。

後は簡単に sepkg からの make 方法を書いてみたいと思います。

|

これだけです。簡単;-)。 make したときに i386 と x86_64 のバイナリを生成します。make plist したときに i386 と x86_64 を足したユニバーサルバイナリにしてくれます。 make install すると生成したユニバーサルバイナリがインストールされます。

実際にインストールされたかは file コマンドを打てば良いでしょう。

|

非常に簡単で、本当に FreeBSD の ports みたいでしょ;-)。インストールされている情報は epkg list とか打てば確認できます。

後、sepkg を作成するときのヒントを少々書いておきましょう。まぁ、ほとんど Makefile を編集すれば良いだけですけどね。

|

大体、ここいら辺りを直せば OK かな。Makefile のもうちょっと下の方(以下略の下のほう;-) の .CONFIG: .PATCH の所で -isysroot で SDK 参照してそれをアーキテクチャ単位で for で回している。と言う感じです。

ややこしいオプションとかは余り考慮したくないのだけど、僕の場合は FreeBSD の ports を参考にしてオプションとかパッチの情報を仕入れています。

と、言うことで、この記事見て、僕も私も是非 epkg 作ってみたいわー。と言う人いましたら宜しくお願いします;-)。ちなみに僕は「自分が必要になったもの」の epkg を作ることにしています;-)。

最近、自宅ではすっかり MacOSX を UNIX として利用する機会が増えています。当然 GUI でメールを読んだり Safari 使ったり iPhoto で写真の管理もしていますけどねー。

Emacs-23.1 + Canna = emcws ではない;-)。

ちょっと前に Emacs-23.1。 と、言うタイトルで一個書いたんだけど、その時はフォントの設定がメインで「日本語入力どうすんべな。」って感じで終わっていた。

その後、emacs-23 で Canna が使えると言う japanese/uim-canna を ports から試してみたのだけど、uim-canna と言うか、 uim-el と言うかは emacs-23 が起動した時だけ利用できるので scim-bridge-qt4 と同居できるのが良かったのだけど・・。

uim-canna って、ただ単に「cannaserver と通信ができる。」ってだけで、canna.el のキーバインドを踏襲してくれないということに愕然として、emacs-23 はすっかり利用するのを諦めていた・・。

後、アンチエイリアスが有効になった emacs-23 を利用するとむちゃくちゃ遅い。と言うのも「使わない」と言う一因ではあったのだけどね。

そんな感じでちょっと放置していたんだけど、ヤボ用で compface.tar.gz をダウンロードできるサイトを探していた(compface は x-face を表示するために利用します)ときにバッタリと遭遇。

Canna for GNU Emacs23

僕は emacs-22.3 までは emcws パッチを利用していたのだけど emacs-23 からはいよいよ利用できなくなっていたので途方にくれていたのでありました。

しかしっ!! ありがとうございました。これで emacs-23.1 で Canna のカナ入力が引き続きできそうです。嬉しいことです。

早速パッチを適用して make して試してみましたが、emcws と動作が一緒です。Canna のカナ入力に重要な C-n キーもちゃんと使えます。嬉しいことです\(^^)/。

本当にありがとうございました。感動して、ツイツイこうやってプログに書いてしまいました;-)。

iPhone3G の GPS 考察。

僕はもともと iPodTouch ユーザだったのを iPhone3G に乗り換えたクチです。普段から au 携帯・Softbank 携帯・iPodTouch の三つを腰にブル下げて持って行動していたのを Softbank 携帯と iPodTouch を一緒にした感じ。

iPodTouch を iPhone3G にしたのは 3G 回線よりも GPS が欲しかった。というのが主な動機です。まぁ iPhone3G で「Web2.0 in Your Pocket.」してみたい。と言うのもあったけど、やっぱり GPS を手に入れ(また関連するアプリを利用し)たい。と言うのがメインだったのでありました。

実際に iPhone3G の GPS を利用するにあたり、AppStore の無料の GPS アプリはゴルフ系のもの以外ほぼ全てダウンロードして試してみました。現在、主に利用しているのはこんな感じです。

#以降のリンクは AppStore へのリンクになるので iThunes がインストールされている PC でクリックしてください。

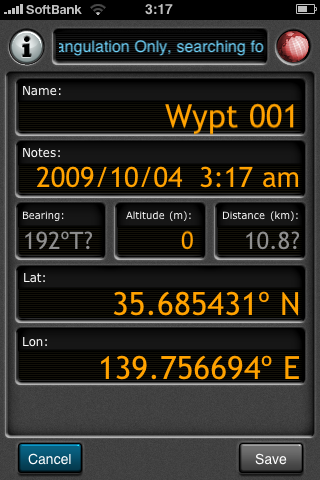

GPS ポイントを取得するために MosionX-GPS Lite を利用しています。これは もつ焼き・オリジナル (ウェブへのリンク)に情報を掲載するために主に利用しています。

自転車や車のログの取得には GPSロガーAdvance を利用しています。これは無料版もあるのですが、115yen の有料版を購入しました。有料版は地図上の自分のいるポイントが画面の真ん中にあるのでカーナビみたいに表示され、自分の通ってきたところには線が引かれます。取得した GPS ログはメールで送信できるので後で自分で確認できます。

僕の車にはカーナビが付いているのですが、最新の地図情報が欲しい場合は マップアプリ を利用しています。出発場所と行き先を設定するとルートが表示されます。そして、自分がいるところは青い点で表示されます。

後の GPS 系のアプリケーションは現在地からお店やランドマークなどを見つけたりするのに利用している感じでしょうか。これもまた中々楽しい。例えば最寄り駅からお店までの道のりを調べたりするのに利用(ウェブへのリンク)したりしています。

さて、iPhone3G の GPS を利用していると色々気が付くことがあります。それらはカーナビ系のアプリのレビューを見ていると「バッテリーがすぐに無くなる。」「カーナビの反応が悪い。」などの意見としてよく見受けられます。

以降は二つのカーナビアプリについてですが、僕は購入してないのでレビューを書くことが出来ないのでここに書いてみましょう;-)。

いつもナビ と いつもナビ Lite のレビューが炎上しています。それはゼンリンの対応が悪いからで製品自体は1,800yenで期間無制限で使える(ただし音声などを利用する場合は350yen のオプションが必要)のは悪くないと思います。一年で 2,800yen とは高いなぁと思うのでありました。

後、全力案内!ナビ は地図情報が汚い。とレビューがありますが、ベクトルデータで地図を持っているので、まぁ、それは仕方ない。 いつもナビ や マップアプリ はビットマップデータなので、それはまるで Photoshop が扱うデータなのですが 全力案内!ナビ は Illustrator が扱うデータって感じかなぁ。データ自体はベクトルデータのほうがサイズは小さいし、ピンチが利用できる iPhoneOS では利にかなっている気がします。

ここまでダラダラと書いてきましたが、そろそろ話題を収束させていきましょう。まず、iPhone3G で GPS を利用しているアプリを利用した場合ですが、確かにバッテリー消費は激しいです。カーナビアプリのレビューでぼろくそ書いている人がいますが、それはアプリが問題ではなく、iPhone のハードウェアの仕様のような気がします。マップアプリ を利用していても GPSロガー・MosionX-GPS Lite を利用してもバッテリーの消費は早いのであります。

後、iPhone3G で GPS を利用したとき、どうも精度が悪い。と、言う件ですが確かに悪いような気がします。標高を表示するアプリの場合、GPS 衛星を四つ補足しないと標高は表示できないらしいです(これは GPS システムの仕様だそうで)。四つ補足できる機会はそんなに無いような気がします。あ。僕は東京在住ですが。また、速度を表示するアプリの場合、二点間の GPS ポイントを通過した時間で計測しているものが多いですが、これも走っている速度や宇宙(そら)への障壁などを考えると(車の中や電車の中では)中々 GPS 衛星をとらえることができないような気がします。

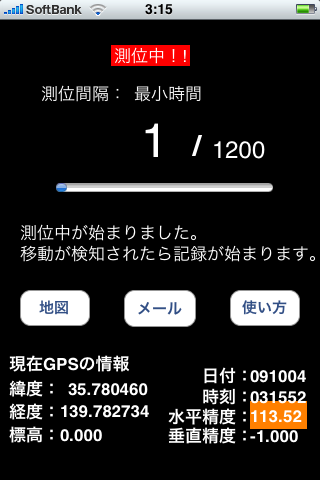

上にも書きましたが、僕が普段利用している GPSロガー は水平精度が 300 になったらログを取り始めます。と言う仕様になっているのですが、これを起動すると「なるほどー。」と思わせてくれます。つまり GPS の精度が高くないと(値が小さいほど精度が高い)まともに GPSロガー として機能しない、精度が低い状態でログをとっても意味の無いものになるので機能を停止する。なるほど。と言う感じなのであります。

このアプリにおいて水平精度が表示できると言うのは非常にありがたいもので、他のアプリを起動してもまともに GPS が現在地を取得してくれないのも納得いきます。後一点強いて言うのであれば、Softbank の回線。地図データを 3G 回線でダウンロードするのですが、圏外になる機会がずいぶんと多い。その時は GPS 精度と地図アプリが動的にダウンロードできないのダブルパンチで、GPS を利用しているアプリにのしかかってきます。カーナビにはちょっとツライですかね・・。

と、言うことで iPhone3G で GPS を利用するにはある程度のあきらめが肝心。と言うのが最近解ってきました。カーナビアプリはきっと利用できそうにないので マップアプリ で行き先設定して走ったほうが良いかなぁ。などと思っています。

けど、iPod Touch にはそもそも GPS が付いてないので iPhone3G はやっぱり嬉しいかな。写真を撮ると GPS ポイントが写真のメタ情報に書き込まれたりするので GPS があったほうが良いなぁ。最近は携帯電話でも GPS を積んだ機種がたくさんありますが、それを活用できるアプリというのは限られていると、僕は思っています。その点、iPhoneApp は色々ものがあるのでそれはそれで楽しいので、やっぱり iPhone はもう手放せなくなっているような気がします;-)。

あ。今回は iPhone3G の GPS に特化したネタを書いてみました。 iPhone には GPS 以外にもたくさんの機能やアプリがあり、その可能性は無尽蔵だと思います;-)。

#僕が持っているのは iPhone3G なので 3GS で利用可能な電子コンパスは持っていません。今後電子コンパスを利用したアプリが主流になるとここで書いたお話は大幅に過去のモノとなるかもしれません。

Emacs-23.1。

Emacs-23.1 が出ました。実は結構前にインストールしていて ~/.emacs を書いている最中だったのだけど、フォントの設定でつまづいていてホーリ投げていた部分もあるのですが、その問題が解消されたのでこうして書いてみることにしました;-)。

僕は MacOSX 使いでもあるのですが、普段は FreeBSD で KDE を使っています。KDE3,4 を利用しているとアンチエイリアスの効いていないアプリケーションと言うのは emacs-22.3 のみだったので、 emacs-23.1 が出ると利用している全てのアプリケーションがアンチエイリアス対応になる。それはそれは楽しみにしていたのでした。

が・・。インストールしていきなりフォントの設定でつまづいて・・。全角日本語文字と半角英数字が同じ比率で表示してくれない。等幅フォントを利用しても全角と半角ではズレが生じてしまうのでどうしようも無い状態なのでありました。

ただ、12 ポイントのフォントサイズにするとズレは無くなるんだけど 12 ポイントと言うのはむちゃくちゃでかく感じるので 10 ポイントで利用したいのだけど、 10 ポイントにするとズレが生じる・・。トホホ。

で、今回ようやっと設定ができたのでありました。こんな感じ。goolge とかで探すとフツーにある設定です。

|

僕はアンチエイリアスなフォントを使いたいので MS ゴシックを全角のフォントとして、半角のフォントとしてさざなみゴシックを利用します。どっちも 10 ポイントで。10 ポイントで利用した場合、全角と半角フォントにズレが発生するので face-font-rescale-alist で横幅を調節します。

・全角フォントのMS ゴシックは横幅比率を 1.1 にする。

・半角フォントのさざなみゴシックは横幅比率を 1.0 にする。

こうすることによりフォントがきっちりと揃うのでありました。

が、この設定と言うのはずっと前から入れているのにどうしてちゃんと動かないのだ?おかしく思って ~/.emacs を一行づつチェックしましたよー。そしたら問題を発見しました・・。orz。

emacs-23.1 と言うのは以下の lisp は正しく評価してくれないんですね。

|

(if (eq window-system 'x) がダメみたいです。emacs-23.1 を利用する場合、window-system をチェックする時は以下のように書かないとダメみたいです。

|

(cond (window-system を利用するみたいです。

今回の僕のフォントの設定自体は正しかったみたいなのですが、その前に window-system をチェックする lisp が書かれていて、それが問題となってフォントの設定部分が正しく評価されなかったみたいです。"(" や ")" の数はちゃんと合っていたんですけどねぇ・・。

と、言うことでこれにてフォントの設定は完了です。が、この後、日本語入力が控えています。emacs-22 の頃は emcws のバッチがあったのですが、いよいよ 23 では無くなってしまいました。

僕は Canna のカナ入力の人なのですが、 scim-bridge とかで日本語入力ができたとしても emacs の制御キーが SCIM に食われてしまうのでお話になりません。やはりネーテブなインプットメソッドが欲しい所です。これからこれについて調査を行う感じになりそうです。

scim-canna を捨てて uim-canna にして、uim.el にすれば良いのかなぁ?とも思っていますが・・。

あ。yc.el を試して作者さんとちょっとメールでやり取りしたのですが、CannaServer との通信が EUC で emacs-23 が UTF-8 を利用しているため、変換後に表示される漢字が文字化けしてしまい実際に利用することができませんでした。どこかでコード変換して上げる必要があるのですが、僕は lisp がイマイチ解らないので・・。

と、言うことでフォントの設定はここまで。次回書くとしたら日本語入力についてになるかと思います;-)。

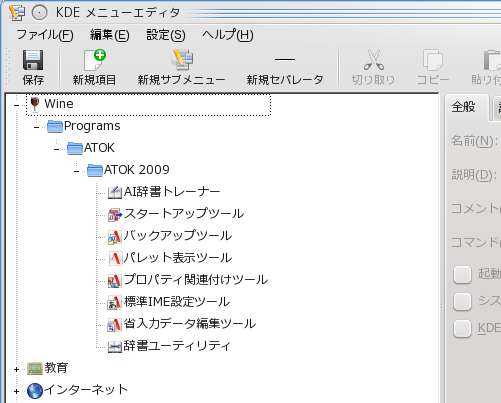

以下余談ですが、最近 WINE 経由で ATOK2009 を利用できるかな?とか思って格闘している最中なんですよ;-)。

これは KDE4 のメニューエディタのキャプチャ。メニューに ATOK9 が現れます。ただ、インストールが成功してないので動かないんですけどね;-)。

後、ports/textproc/wime(http://www.venus.sannet.ne.jp/thomas/wime/) なんて ports を作っている最中ですが、これがまた手ごわい・・。

と、言うことでこの件についてはまだまだ続くことでしょう;-)。

Steve Jobs と Genius。

ちょっと遅いですが、この間の Apple の発表について。

スティープジョブス復活のストリーミングは以下の URL で見ることができます。

http://events.apple.com.edgesuite.net/0909oijasdv/event/index.html?internal=ijalrmacu

最初、スティーブジョブスが壇上に上がったとき、スタンディングオベーションが起きたのだけど、出てきたジョブスはやせ細っていて「ヨボヨボのおじいさん」、しゃべり方も弱々しいものがあったのだけど、時間が進むにつれてしゃべり方に力がこもってきて、往年のジョブス復活か。と思わせてくれるものになっていました。途中でフィル・シラーに変わる場面もあったけど、最後にはお約束の「One more thing…」もあったしねぇ;-)。

以上がストリーミングのイベントを見た時の感想。

ここからは iPhoneOS3.1 について。一部で「日本語入力が速くなった。」とか書かれているけど、iPhone3G では相変わらずもっさり感があるですねぇ。iPhone3GS は持ってないので全然速さが体験できない・・。トホホ。

3G 基地局を見つける時とか、無線 LAN を見つけるときにむちゃくちゃ遅くなって凍りつく現象が多発するのは明らかに今回の改修による影響だと思うのよねぇ・・。困ったものです。

後は iTunes9 について少々。僕は Genius と言うのは今まで使ったことが無かったんだけど、今回の iTunes9 の目玉は Genius だと言うので、Apple に音楽の情報を渡すのはシャク(goole に個人情報をあずけるのはもっとイヤ;-P)だけどまぁ、同意して試してみました。

そもそも、Genius と言うのは 自分が iTunes で管理している音楽の情報を Apple に預けると、Apple はそのデータをもとに色々解析して「楽曲リスト(プレイリスト)」として、情報提供してくれた人に提供する。というものです。

これを色々いじっていたので、今回書くのがちょっと遅れたんですけどね;-)。

まず、iTunes9 上での Genius ですが、自分の楽曲ライブラリを一曲クリックするとそれに関連した曲のプレーリストを作ってくれる。ラウドネスの CrazyNight なんかをクリックするとアニメタルなんかも引っ張ってきてくれるプレーリストができたりして、中々良い感じ;-)。

ただ、iTunes に CD を突っ込んだときにタイトルとかジャンル情報をインターネットから取ってくるんだけど、この情報に問題があると後で全部手で直す必要があるので元データは結構重要になるのかなぁ。と思う。

GeniusMix も中々面白くて、曲を聞いていると「ふむ。」と言う感じにさせてくれます。これは良くできた機能だなぁ。と。

Genius の機能は iPhoneOS でも利用できて、iPhone や iPod に転送した楽曲の中から Genius のプレーリストを作成してくれます。これも聞いていて中々面白い。一番最初に iPod を持ったとき、シャッフルの機能で「おぉ。あの曲の次にこの曲が来るかっ!!」などと新鮮味がすごーくあったのだけど、それに通じるものがあるかんじ;-)。

今回の iTnues で一つ思い知らされたのが、iPod は容量が多い方が良い。って所でしょうか。今までは8GB モデルで十分だと思っていたのですが、自分が作成したプレーリストの他に Genius が作成したプレーリストも iPod に転送できるのだけど、いかんせん容量が足りなすぎる・・。

まぁ、iTuines の仕様がダサい。とも思えるのだけど、Genius のプレーリストの曲が既に iPod に入っていたらその曲を利用するなどしてくれれば良いのに・・。Genius のプレーリストを転送するのはちょっとクセモノだぁ。と言う感じがしたのでありました・・。

とまぁ、ツラツラと思いつくままに書いてしまいましたが、最近の AAPL 株は高いですね。ジョブスの復活があったからと言うのもあるでしょうが、それはそれで良いことだと思います;-)。それにしても iPhone3G が重いのはどうにかならんかなぁ・・。

ラストワンマイル。

普段、このブログで時事ネタと言うのはあまり書かないのだけど、今回はちょっと書いてみたいと思います。

http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0909/02/news090.html

NTT 東西が「フレッツ・テレビ」はじめたけど、CATV からお客さん取ろうとしているよね。けど、今更遅いよね。みたいな感じの記事です。

しかし、こういった生活に直結したサービスを申し込むとインターネット・電話・テレビを全て NTT に牛耳られた生活になるのでどうしたものかなぁ? と思ってしまうのであります。

実は、去る 8/9 の夕方激しい雷雨に見舞われ、筆者の自宅に雷が直撃したのでありました。日曜日の夕方から夜にかけての出来事で、晩ご飯を食べ終えて一息ついた後、さてと。PC でも利用するかと思い電源を入れたがネットワークに接続できない。自宅内のサーバや BB ルータにはアクセスできるが自宅の外のサーバにはアクセスできない状態となったのでありました。BB ルータのステータスは PPPoE が切断状態となっている。どうしたものか・・。

筆者は集合住宅に住んでいるのだが、利用できるネットワークは以下が利用できる。

・NTT 東日本 B Flet’s (VDLS)

・KDDI ひかり one (VDSL)

・NTTCom wakwak (DHCP)

#ちなみに、雷の直撃でダメージを受けたのは ISP のスイッチとエレベータのようでした。筆者の自宅は停電することも無く、また電気製品が壊れるということもありませんでした。

筆者は以前まで壁から IPv4 アドレスが DHCP で降ってくる wakwak と NTT B Flet’s を契約していたのだが、iPhone3G を購入したタイミングで wakwak を解約してしまっている。自宅・携帯(au と Softbank)共にマルチホーム・マルチキャリアである必要は無いだろう。という判断である。

ネットワークが利用できないのでただちに NTT B Flet’s の故障受付に電話するわけだが、日曜日の夜の電話に出る NTT の担当者は(多分)お客様の鋭い突っ込みに対応できる地位を持ち合わせていないであろうと思われるため、上長へのアポを取り、上長から直接筆者の自宅に電話してもらうようにしむけた。上長(と思われる方)から連絡が来た時には最初に NTT 東に第一報を入れてから既に一時間が経過したあとなのであった。

そして、この上長の話では工事担当者の調整がつかないので復旧工事は明日の朝 10:00 以降になるとのこと。この段階でインターネットと IP 電話が利用できないこととなる。我が家の集合住宅で B Flet’s を契約している全ての家庭がである。

おりしもこの日は関東ではけっこう大きな地震が発生し、安否確認のために電話したくとも NTT 東の怠慢な仕事(この点について後でまた説明する)のおかげで「電話連絡が付かない。家がつぶれたのではないか?」と心配した人もいたのではないか。と思ってしまうのであった。

さて、「地震」と言えば「岩手・宮城内陸地震」はまだ記憶に新しいが、この時の NTT 東日本は東京-札幌間のバックボーン回線は太平洋側の物理線を使っていたのだが、災害発生後はただちに新潟、日本海経由に切り替えて通信を確保したと言う有名な話(だよね?)がある。筆者自身も以前 ISP の会社に勤めていたことがあるのだが、バックボーンというのは基幹であるためにそのような対応を行うことは多々あるし、冗長構成というものを考慮しネットワーク構築を行う。

ただ、問題なのが今回のタイトルにもした「ラストワンマイル」である。電柱から家屋への引き込み。これが一番、ISP にしてみれば(契約と言う意味でも)大変であるし、利用者からしてみれば冷遇されているのである。この「ラストワンマイル」の問題が解決しないかぎり、IP 電話も利用する気にならないし、ましてやテレビまでも NTT に渡す気にはなれないのである。

電話は NTT(メタル)、TV は CATV、インターネットは B Flet’s。 の状態にした場合、まるっきり別な構成となるためよほどのことが無い限り全て同時に利用できなくなる可能性はきわめて低いと思われる。対応が鈍い(悪いとも言う;-) NTT に全てを任す状態にはできないのである。

—

翌日、NTT 東が修理に来てくれました。修理完了後に連絡をくれることになっていたのでその時に色々聞いたのですが、屋内に設置されていた VDSL スイッチ全交換で復旧したそうです。

KDDI のひかりone のことは聞かなかったのですが、NTTCom の wakwak について聞いたら「あ。夕べ交換作業しに来たんですよ。」だそうで。な、なにーーっ!! 僕の所に作業完了報告の電話を入れてくれた作業担当の方は、夕べの 22:00 頃に NTTCom のスイッチを交換しに来て、そして、今朝また NTT 東のスイッチの交換に来たんだそうです。その時に聞いた話では以下のようなことをおっしゃっていました。

NTTCom は設置した建物の宅内のスイッチの監視を行っていて障害が発生した場合は、会社のほうから大家さんに連絡し鍵をもらい早急なる復旧作業を実施します。それに対して NTT 東の対応は、第一報がお客様からの電話で、その後の確認・事務作業を経てから大家さんに連絡して鍵をもらうのだが、「連絡が付きそうな時間ではない場合」は翌日対応となります。

だそうです。とてもライフラインを任されている会社の対応とは思えないお粗末な NTT 東の対応に開いた口もふさがらないのでありました。

このような対応しかできない NTT 東に電話もテレビも多分任せられないだろうな。と言うのが筆者の素直な感想なのであります。

MacOSX Snow Leopard。

金曜日に出たのですが、僕は土曜日に秋葉原に買いに行って、夜中にインストールを完了しました。

3,300yen のアップデート用の DVD は新規インストール(クリーンインストール)ができないと、店員さんが言っていました。まず最初に MacOSX 10.5 をインストールしてから 10.6 にバージョンアップする必要があるそうです。

どうしてもクリーンインストールしたい人は 18,800yen の Mac Box Set を購入してください。とのことです。

さてと。無事に Snow Leopard になった所で色々確認してみます。まず、GUI については色々なサイトで既に書かれているので僕はもう少しシブい所を。

まず、明らかに 「Apple のバグだ。」と言う点を;-)。

|

をいをいーーっ!! Darwin Kernel Version 10.0.0 かよーーっ!!。Version 10.6.0 じゃないじゃーん。この値は sysctl の kern.version や kern.osrelease でも一緒です。どうしてこんな初歩的なミスをするんだよー。

って思ったのですが・・。あれ? カーネルバージョンか。そー言えば Leopard の頃は Darwin 9.7.0 だったなぁ。それが 10.0.0 になったと言うことか・・f(^^;;。ちょっと早とちり。system_profiler で見るとちゃんと以下のようになっていましたね。

|

さてと。今回の OS から PPC は対応しなくなった。とのことですが、以下のようになっていました。

|

なんだよー。iCal は PPC バイナリも含んでいるじゃん。ちゅーことは PPC でも動作するんかなぁ?とは思ってもカーネルレベルが PPC に対応しいのでやっぱり無理っぽいですかねー。

|

てーことは、DVD からアプリケーションのパッケージだけ引っこ抜いて、それを Leopard にインストールすればその部分だけは最新のものになるってことかな。< PPC の人でも。

ちなみに QuickTime Player(QuickTime X と呼ばれるヤツですね)は PPC には対応していないバイナリなので PPC 版 Leopard にはインストールできないみたいです。

バージョンアップして動作しなくなったもので、気がついたのを書いておきます。

・IRChat(http://www.afternooncafe.jp/ircat/) は IRC サーバに接続できなくなりました。

・MenuMeters(http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/17713)はタスクバーに表示できなくなりました。

・ダッシュボードのスクリーンキャプチャウィジェット(http://www.apple.com/downloads/dashboard/business/screenshotplus.html)が動作しなくなりました。

こんな感じでしょうか。後、気づいた点としては

・QuickTime7 は default ではインストールされなくなった。QuickTimeX を起動してもウィンドが表示されない。

・PPC アプリを起動しようとしたらRosettaをインストールしますか?とダイアログが出た。

・ダッシュボードに iPhone/iPod Touch で動作している株価ウィジェットが入りました。 UI は iPhoneOS のと一緒ですー。すんばらしい。企業コードをクリックするとブラウザが動き出します。

まぁ、今のところはこんな感じでしょうか・・。

あ。最後にですが、Show Leopard は体感的にすごーく速くなったような気がします。バイナリがちっこくなったのと、スレッドの交通整理を上手にやってくれるからなのか分かりませんが、ハードウェアを一個上の CPU クラスのに買い換えたんじゃねぇか? みたいにちょっとお得感を感じる速さです。これはひじょーに嬉しいです;-)。

今週末は iPhone アプリを作っていたのでイマイチ Show Leopard はいじってないんですよねー。今後はもっと色々触ってみたいと思います;-)。

BOOT-KABYL-BUMBY.iso。

MacOSX Leopard を PC にインストールしてみよう。と言うプロジェクトがあるみたいです。そんでもってひょんなことから試してみることしました。まぁ、FreeBSD の ports の emulators/virtualbox が 3.0 になったのでそのタイミングで試してみた。と言うのが正しいのだけど。

Virtualbox-3.0 に付いては近い内に書くつもりです。今回は Atom330 な PC へのインストールをトライしてみたことをちろっと書いてみたいと思います。

まず、どっかから BOOT-KABYL-BUMBY.iso を拾ってきて、CD に焼きます。後はブートするだけ。

ちょっと順番を書いてみると、以下のような感じ。

1. ISOLinuxの initrd が起動します。

2. boot: プロンプトが表示されるので “-v cpus=1” と入力してリターン。

3. 起動する HDD はどれか?と聞かれるので 80 と打つと一個目の HDD からブートが始まります。

僕はこの 3. でつまづいて先に行くことが出来ませんでした。80 と入力すると HDD に起動する OS が入っているとそこから起動します。80と入力せずにそのままリターンキーを叩くと CD からインストーラが動作するらしいのだけど、いっこうにそれが起動しないのでありました。boot: プロンプトと HDD の起動番号が出るばかり・・。

そこのところがウェブで見つからなかったので結局断念・・。

ちなみに、Virtualbox-3.0 にはハードディスクの設定に ICH6+S-ATA の設定があるので IED プライマリよりはずっと良いかと思われます;-)。

そんな感じで写真を一枚。

以前、MacBook をパワーアップした時に余った HDD を接続してそこにインストールしようと思ったのだけど、上の手順の 3. で 80 と入力したら入っていた MacOSX がブートした瞬間。

この後、アップルのリンゴの絵の下のクルクルがずっと回り続けているだけで、結局はログイン画面は見ることは無かったのでありました・・。

/System/Library/Extensions の下には FreeBSD で言うところのカーネルモジュールが一杯入っているのだけど、この中に不要なものも入っているのです。vmnet など、VMWare 系ので止まったりした状態は何回か見たし・・。

と、言うことで大体三時間位 Atom330 でトライしたんだけど、しゅーりょー。みたいな感じ。やっぱ MacPro 買うかなぁ。と言う感じか;-)。

ちなみに手元に AthlonX2 4000+ もあるのでそっちでも試したですが、こいつはもっと早い段階でリブートが掛かってしまいこれまただめなのでありました・・。

BOOT-KABYL-BUMBY.iso でブートしたとき、80 を打たずに CD からブートする方法、知っている人、教えてください。あ。技術的な検証目的です;-)。