いやはや。僕が利用している NotePC は以前のエントリにも書いたかもしれないですが ThinKPad X100e です。この NotePC は AMD の CPU を利用していて E-350 です。時々熱がこもって ACPI shutdown が走ったりするんですけども、NotePC では唯一 X11 の drm が動作する VESA ではない(ドライバは xf86-video-ati を利用しています)最後の NotePC なのではないかなぁ。と思っているところですが;-)。

で、この NotePC は現在 FreeBSD/amd64 9.0-STABLE がインストールされているんですが、つい最近までは suspend/resume しなかった。9.0-PRERELEASE までは suspend/resume していたんだけど、その後 RC になってからは ACPI 周りの問題からか、acpiconf -s3 すると resume はブラックアウトでフリーズ、あげくの果てには AC コンセントを抜き差ししないとブートさえもしてくれない状態だったので、もう本当にある意味あきらめていたんですけどね。

さすが CURRENT および STABLE は『生もの』ですね。 2012/04/07 辺りの 9.0-STABLE を csup して make build world と install したら見事に suspend/resume が復活しました。パチパチパチ;-)。

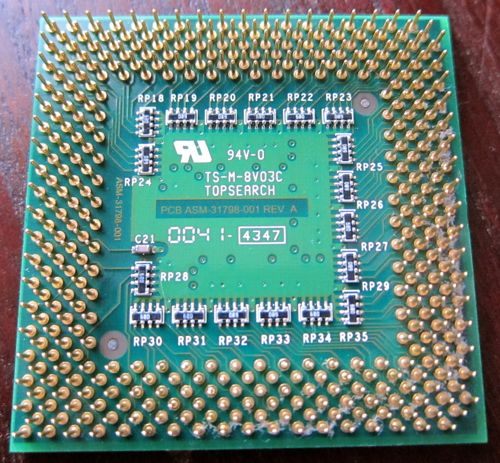

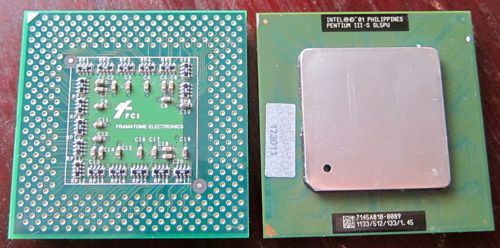

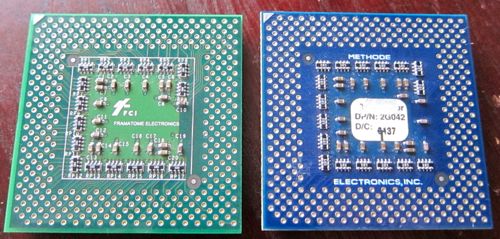

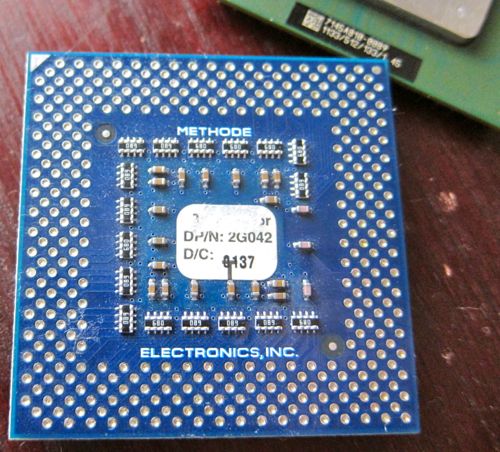

今回はその様子を動画に撮ってみたのでちょっと公開してみましょう;-)。こんな感じ。一分07秒の動画です。

※ “再生アイコン” が見えない表示されないブラウザの場合は上記写真をクリックしてください。

いやね。雰囲気的に resume は MacBook に近い動作をします。以下、寝て起きる上記の説明です。

1. Fn+F4 で suspend します。

2. X の画面からコンソールの画面にひとまず落ちてから寝ます。

2. 手前の緑の LED が二個点きました。右側が「スリープ状態」を示しています。

3. フタを明けて resume。緑の LED は一個だけの点灯になります。

4. resume 後は X が即座に表示され早速利用可能。

5. USB Wi-Fi の run0 を利用していますが、その LED が点滅し、しばらく後に利用可能。

とまぁ、動画的にはこんな感じで suspend/resume します。上記で「MacBook に近い動作」と書いたのはフタを明けてから利用できるようになるまでの時間のことを言っています。フタを明けるとただちに X が動作するのはこれまたすごいっ!! 今までの FreeBSD にはちょっと無い体験でした。

後、何回 suspend/resume をしても特に問題なくちゃんと寝て起きてくれます。 jobs の言うところの “It just works.” って感じでしょうか;-)。

で、まだあまり試していないのですが、一点問題があるように感じます。一番最初。電源投入後、一回目の suspend だけはどうやら Ctrl+Alt+F1 で X を後ろに飛ばしてからコンソールで acpiconf -s3 を打つ必要があるみたいです。で、その時の resume はちゃんと起きて Ctrl+Alt+F3 辺りで X の画面を戻したあと、以降は Fn+F4 で寝て、そして起きてくれるようになります。この辺りがまぁ、なんちゅーか本中華なんですが、もしかしたら僕の気のせいかもしれません;-)。

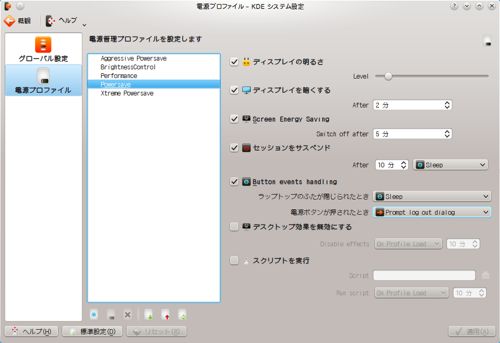

で、これだけサクサク suspend/resume が動作するんだから KDE4 の電源管理で Windows7 みたいに一定時間後には寝てくれるんかいな?などと、ちょっと思ってしまうのでありますが、実際に試してみました。

KDE4 のコントロールパネルから「電源管理」メニューで色々設定してみます。あと、タスクバーにも電源管理アイコンがあって、ここからレジュームとかハイバネードとかシャットダウンとかあるんですけどね。

今回は PowerSave の設定で 10 分後に「スリープ」と設定して放置してみました。

あたたた・・。サスペンドはしてちゃんと寝てくれます。しかし、レジューム(起動)時には X がブラックアウトしていまいました。ただし、カーネルは死んでないので ACPI S5 ステートとかリモートからの ssh は可能なので本当に X の画面のみが見えない状態。と、いう感じでした。これは上で書いたタスクバーの電源管理から「スリープ」ボタンを押した時と同じ動作でした。

と、いうことは FreeBSD 単体ではサクサク suspend/resume するけど、 KDE4 経由の電源管理ではまだもう少し頑張りが必要だね。と、いう感じでしょうか。

けどもまぁ、そこまで贅沢は言いません。これだけサクサク、何回も suspend/resume してくれるのであれば全然問題はありません。今まで suspend/redume が動作するのは二回まで。三回目に起きた時には画面はブラックアウトだっただけにずいぶんと進歩してそして非常に嬉しいのであります。

上にも書いたとおり、CURRENT や STABLE は生ものです。次回 csup してカーネルを作り替えたら動作しなくなるかもしれません。なので、今回の環境は非常にじゅーよー。みたいな。この環境でずっと使い続けたい気分です;-)。

なお、今回はこのブログ初の動画でしたが、今後は機会があれば色々、動くものを掲載して行きたいと思います;-)。